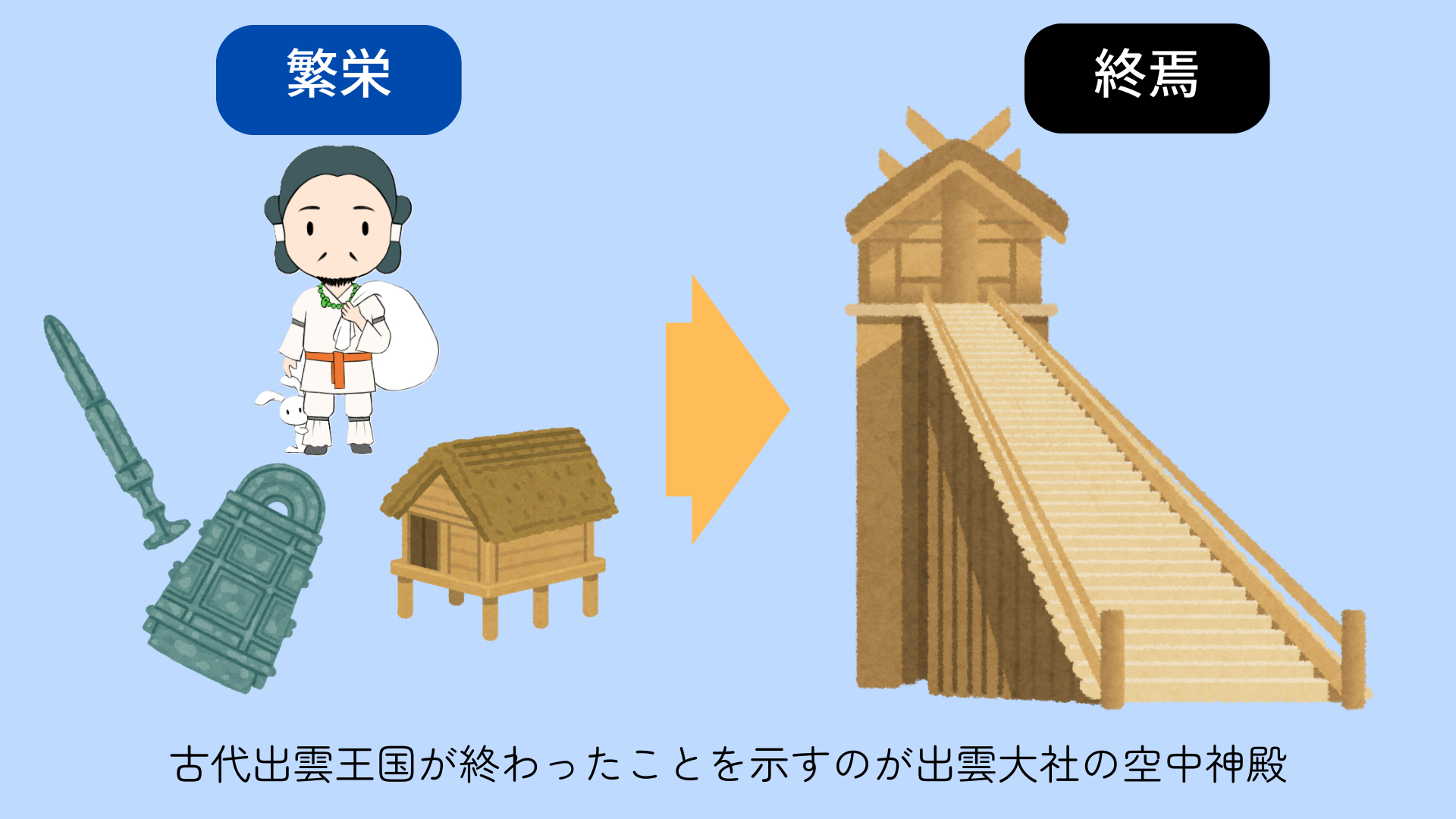

空中神殿が造られた訳

古代史を学ぶ上で誰もが心躍らせる存在が、出雲大社にかつて存在したという空中神殿でしょう。 高さは約50メートル、なんなら創建当時は約100メートルはあったとも。 その造られた理由は『古事記』や『日本書紀』では、出雲が天皇家に国を譲った時の交換条件だと記されています。 出雲の神様・オオクニヌシは天高くそびえる宮殿を建ててくれれば、 私は家族と共に静かに暮らし、天皇家側に国を譲るとして創建されました。 つまり、出雲大社の空中神殿は古代出雲王国の終焉のシンボルでもあるんです。

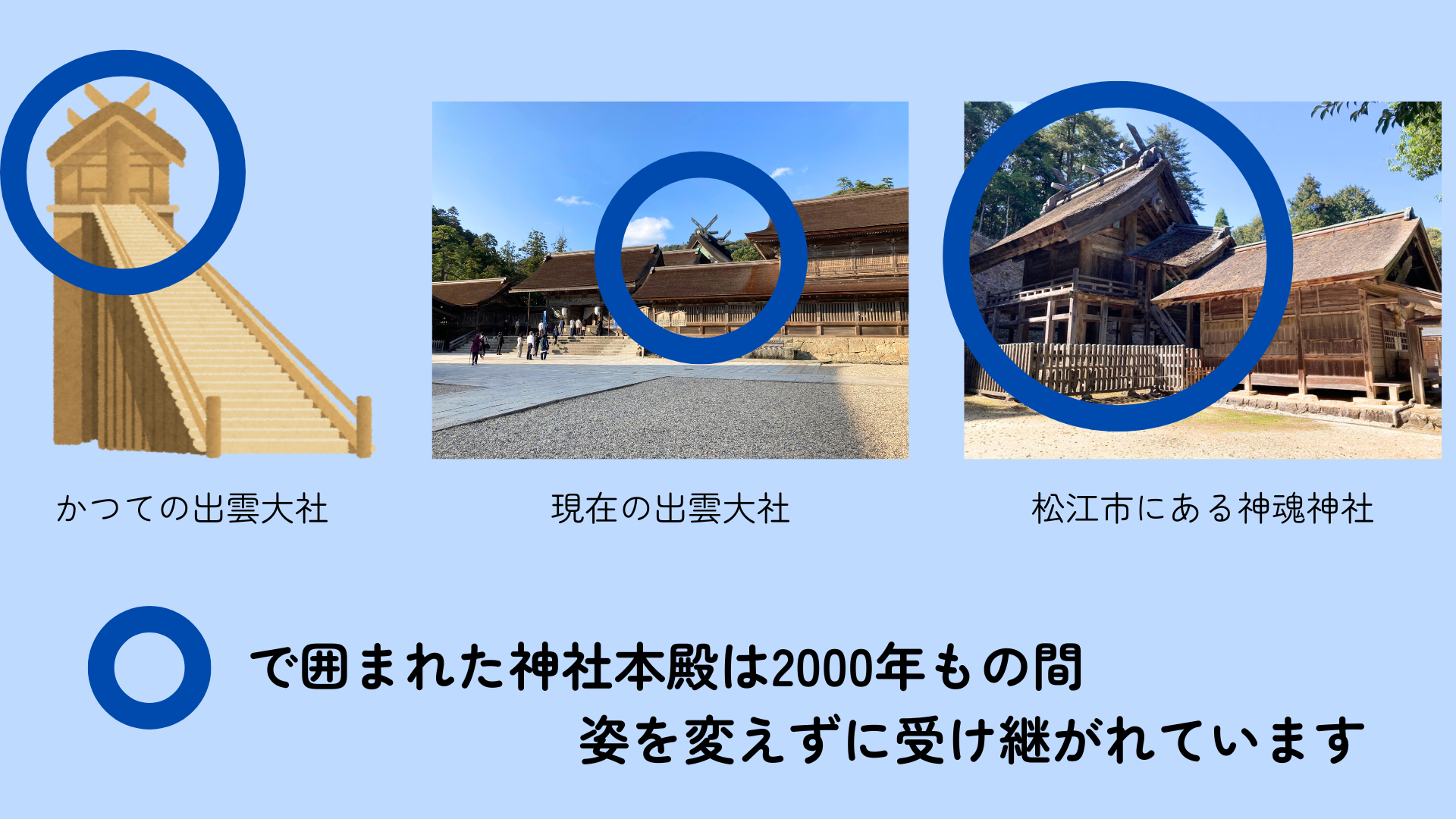

今も伝わる出雲王国の建築

現在の出雲大社は高さが約24メートルと、かつての空中神殿ではありません。

ざ~んねん。という訳なのですが、実は本殿の形そのものは、建設当時から受け継がれているものです。

「大社造」と言う建築様式なのですが、弥生時代に成立したもので、

出雲周辺でしか存在しない建築様式です。

そして神話の内容からも、出雲大社などの神社本殿は、かつてオオクニヌシといった人々が暮らしていたと考えられます。

つまり、この「大社造」の神社は、古代出雲王国で王族が暮らしていた宮殿なのかもしれません。

そう、古代出雲王国の名残の中でも、最も当時の姿をとどめているのは、宮殿建築でもある神社なんです。

古代出雲とは、遺跡にとどまらず、文化財や伝承、更には当時の建築技術も見ることが出来るという、 最も古代世界をリアルに知ることが出来る地域でもあるんです。歴史ロマンを駆り立てられた方は、今すぐにでも出雲へ行こう!