日向神話はいつの出来事?

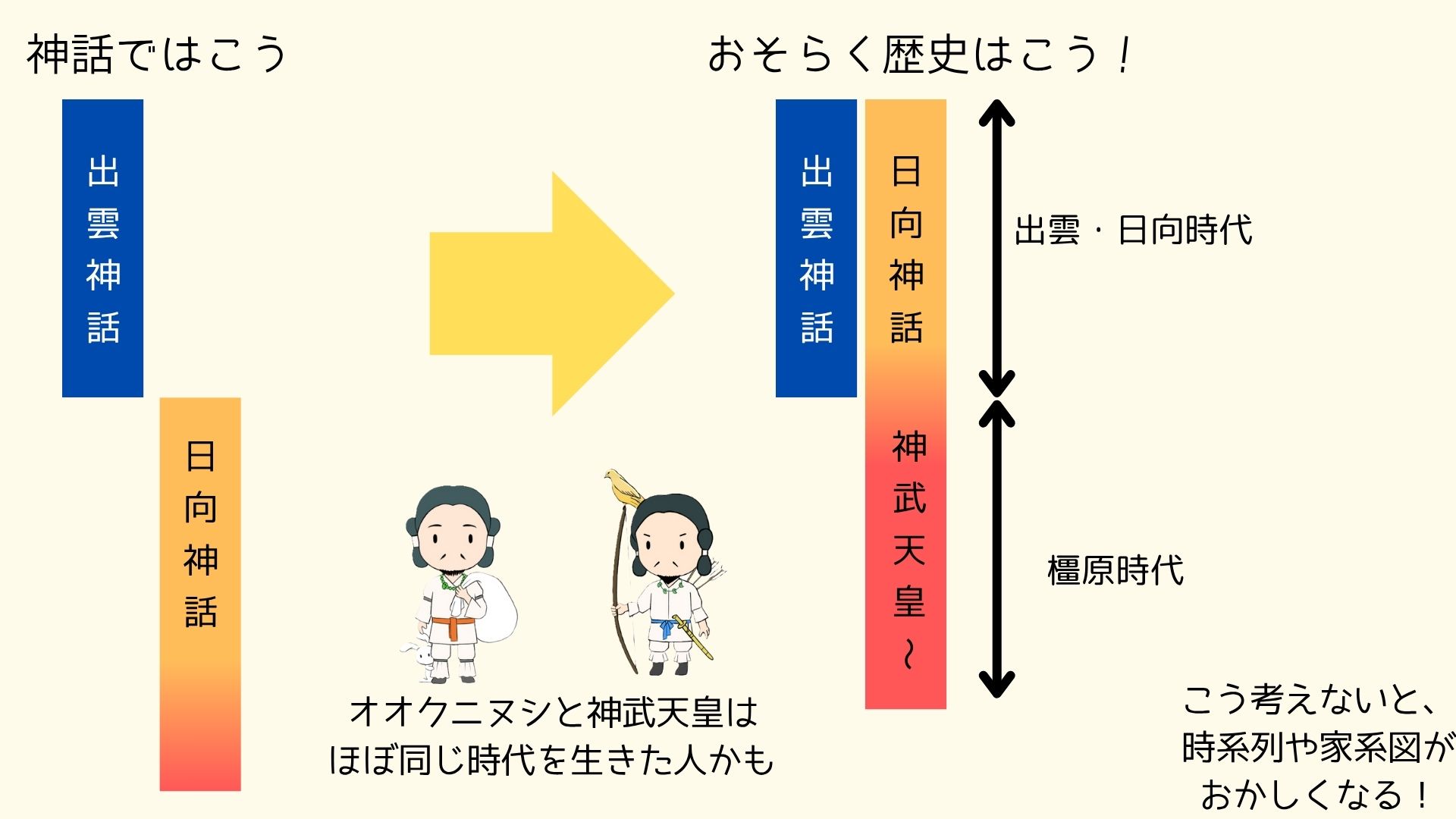

このサイトでは弥生時代中期の、出雲王国が最盛期を迎えていた時代を出雲・日向時代と表記しています。 何故かと言うと、出雲と日向のそれぞれの神話はほとんど同じ時代の出来事だと判断したからです。

まず、3世紀の卑弥呼の時代で活躍する天皇は第10代天皇です。 そうなれば、少なくとも1世紀には初代天皇が即位していないと、 時間配分が合わなくない?という訳です。

さらに、日本神話の神様に至っても、 出雲神話終盤に登場した神様が、神武天皇の時代に登場したりと、 こちらも時間配分がメチャクチャじゃない?という訳です。

これらのおかしい点から、出雲神話の出来事と日向神話の出来事は、 ほとんど同じ時代の出来事だ!とこのサイトでは判断しています。

ホンマかいな⁉と思われた方、その考えでも正解です! だってこのサイトの情報が全て正しいわけではありませんので(笑)。 ただ、こう考える方が矛盾が減るので、古代史を把握しやすと作成者・キラクは思っています。

まだまだ情報が少ない古代日向

さて、このパートでは日向神話の時代に関する文化財や遺跡について見ていきたいんですが、 残念なことに、この時期の出土品がそんなに多くないのがこの地域の特徴でもあるんです。 なので、大層なことは書けませんが、わかる範囲でまとめていきます。

この地域の限られた遺跡の中で、代表的な存在とされるのが、 宮崎市の檍遺跡や宮崎県新富町の鐙遺跡です。 これらの遺跡からは環濠集落、つまりは防衛目的の堀で囲まれた集落が見つかっています。 どうもこの時代、宮崎では争いが起こっていたみたいなんです。 その相手が出雲なのか、それとも単なる内紛なのか、これだけの情報ではわからないのが現状ですが、、。

神話ゆかりの神社も、後の時代に建てられたものがほとんどで、建築様式も古代のものではありません。 出雲・日向時代のものと呼べる建築様式も残念ながら伝わっていません。

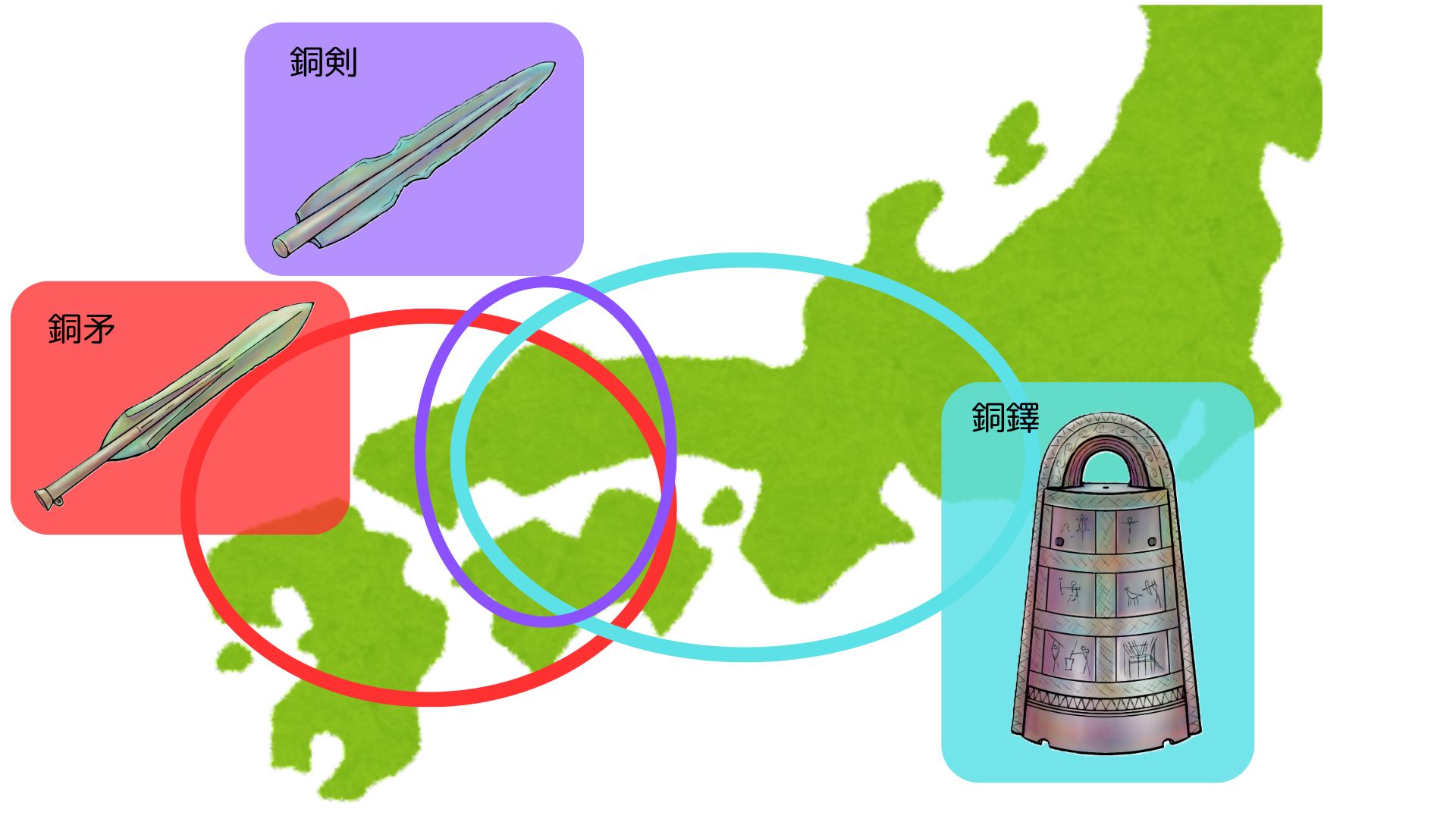

また、教科書で学ぶ青銅器の分布図を見てもらうと、

そう、実は宮崎や鹿児島からは青銅器があまり見つかっていないんです。

青銅器は財力の象徴であるので、大きな経済力がある国が存在したとは考えづらいという訳です。

そんな大きな国力もない日向王国が、なぜ出雲王国に国譲りを迫り、そして成功したのか、 それは現状の情報では本当にわからないんです。 そうなれば、天岩戸神話などの出来事が国譲りに影響しているということですが、 天岩戸がいつの時代なのか特定するのは非常に難しいので、 このページでは掘り下げません。許してください、、。

まあ何よりも、日向神話をリアルにしていくには、 まだまだ情報不足という訳です。

まとめ

とりあえず、以上の内容をまとめると、

- 日向神話の出来事が事実ならば、その時期は出雲王国が栄えた時代と思われる

- ただ、出雲と張り合うだけの勢力が存在したことを示すような、大規模な遺跡や青銅器などの出土品は見つかっていない

- 宮崎と鹿児島の神社も、この時代に建てられたことを示すもの(建築様式など)は確認できない。

- 現状では、出雲に国譲りさせるほどの国力があったとは思えないので、弥生時代前期か、縄文時代の日本で何かがあった(天岩戸?)

- いずれにせよ、情報不足なので考察することもままならない

ここまで来ると、本当にこの地域に日本を統一するほどの勢力が存在したのかと、疑ってしまいますよね~。 でも、天皇家の先祖を書いた本で、わざわざ南九州を選んでいるので、そこに天皇家の先祖がいたことは間違いないでしょう。 何もない場所を、先祖の出身地に選ぶわけがないですから。

出雲・日向時代での南九州については、今後の発掘調査の続報を待つべきですね~。

そしてこの後、神武天皇が奈良で即位した時期から、この南九州では集落が急増することになります。