古代吉備

岡山県にはかつて、瀬戸内海を支配する巨大王国が存在していました。 それが吉備王国です。 この時期の日本神話には登場しない地域なのですが、 出土しているものなどから、古代史における重要な地域だったことがわかっています。

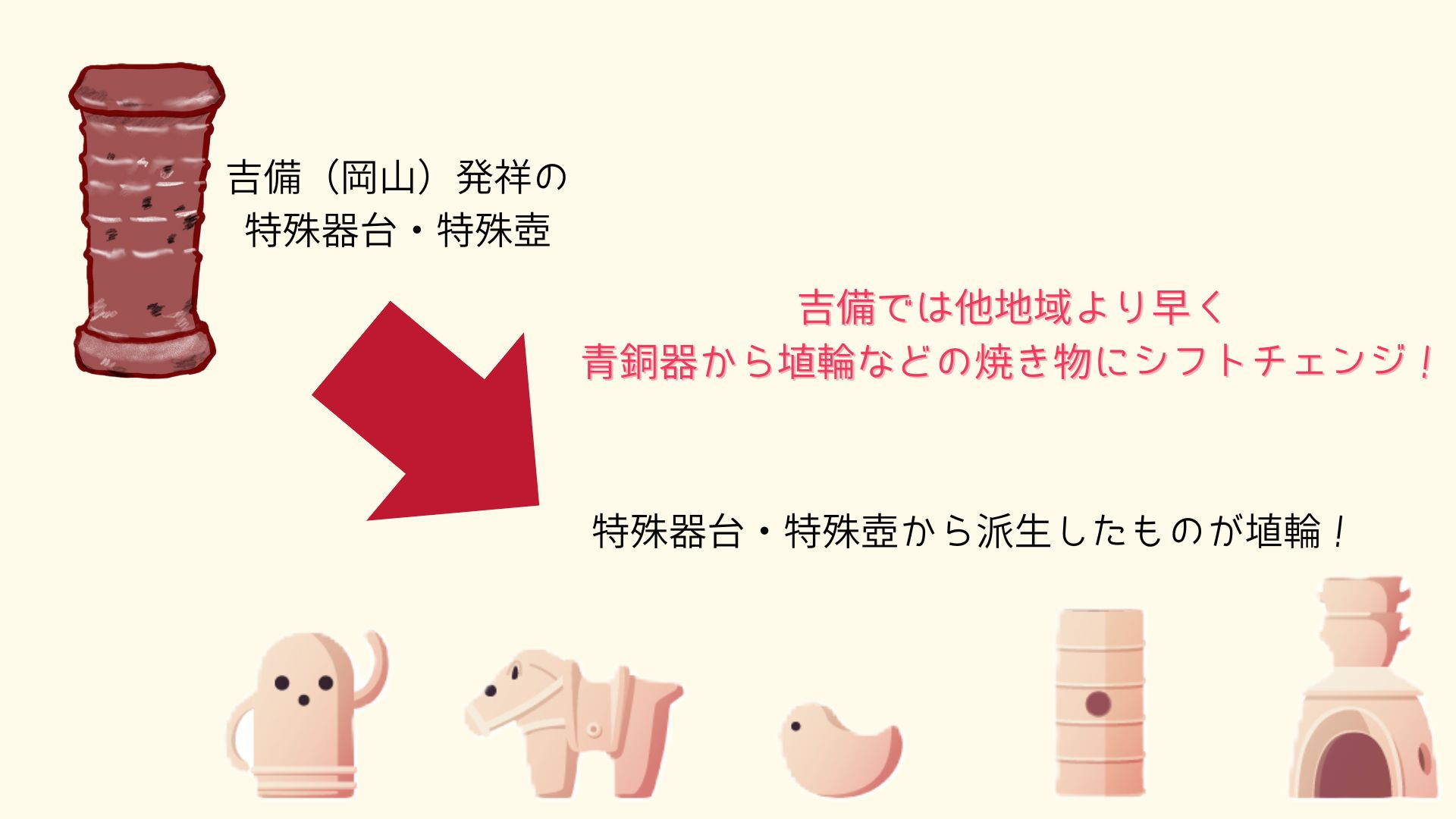

古代日本を語る上で欠かせないものが、この吉備で誕生しました。 その一つが、埴輪の原型になったとされる特殊器台・特殊壺です。 そう、埴輪の起源は岡山にあるんです!

この特殊器台・特殊壺とはいったい何なのかと言えば、 米を貯蔵する壺と、その壺を置く土台が祭祀道具として巨大化したものだと考えられています。

そしてこの特殊器台・特殊壺は、吉備の北側に面している出雲からも出土しています。 どうも橿原時代において、吉備と出雲は同盟ともいえる関係を築いていたようです。 そして両地域とも、銅鐸と言った青銅器はこの時代からは出土していないんです。 青銅器を捨て、埴輪のルーツとなった特殊器台・特殊壺を作成する勢力として、 この時代の日本に君臨していた勢力だったんです!

この特殊器台・特殊壺が出土しているのが、 弥生時代の墓である墳丘墓です。 ちなみに、なぜ墳丘墓と呼ぶかと言うと、 古墳時代の墓が古墳なので、名前を時代ごとに分ける必要があったからみたいです。 ひとまずは弥生時代の墓=墳丘墓と認識してもらえたらOKです! そしてその特殊器台。特殊壺が見つかっている代表的な墳丘墓は、

- 楯築遺跡(岡山県倉吉市)

- 矢谷墳丘墓(広島県三次市)

- 矢藤治山遺跡(岡山市)

- 宮山遺跡(岡山県総社市)

などが挙げられます。 そして、ここで取り上げたいのが、 一番上の楯築遺跡です!

写真からはわかりづらいですが、 この墳丘墓、この時代で日本最大の大きさを誇ります! このことからも、吉備には大きな勢力が存在したことは間違いない!という訳です。

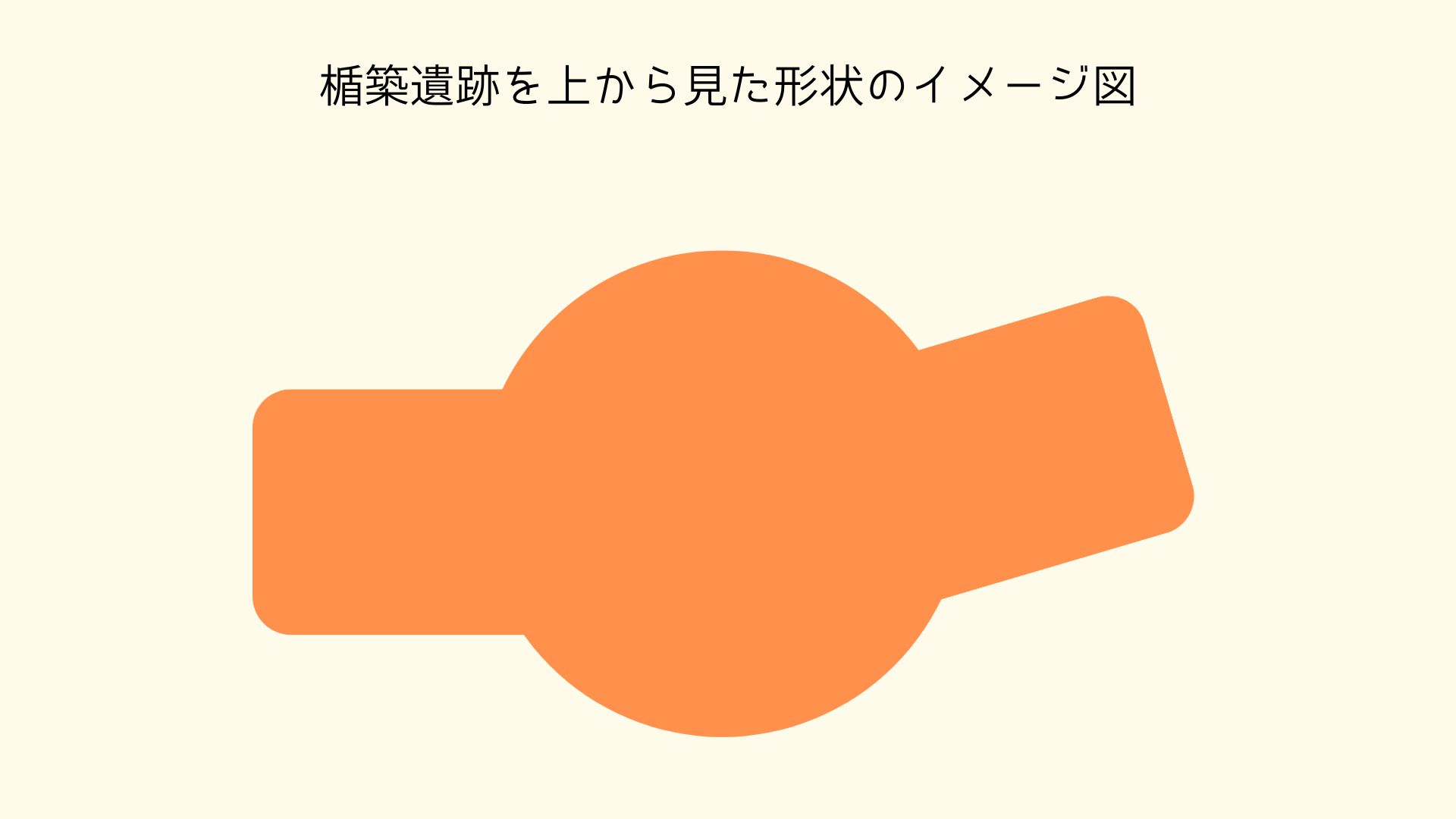

更には、この墳丘墓を上から見ると、こんな感じになるようです。

円形があって、方形があるっていうこの形状、 古墳に似てなくもないですよね? 実はこの墳丘墓、前方後円墳のルーツになったと考えられているんです!

埴輪だけではなく前方後円墳までもが、ルーツは吉備(岡山)にあるんです! つまり、岡山抜きでは古代日本を語れない!という訳です。 岡山って、地味とかじゃなくて、かなり凄いんです!

ただ、吉備は神話には登場する機会が少ないので、天皇家とは敵対関係だったようです。 その関係は、やがて古代日本最大の内乱となって、日本史を大きく揺るがすことになります。