『風土記』って?

さて、前ページまでは『古事記』と『日本書紀』に書かれている出雲神話を紹介してきました。 今ページは番外編です! 出雲神話はまだまだあるんです。 まず、奈良時代に全国の特産品や説話をまとめたのが『風土記』ということは日本史で学びましたよね。 その『風土記』で、今でもほぼ全ての内容が残っているのが『出雲国風土記』だけなんです! すごいことですよね~。そしてその『出雲国風土記』でもオオクニヌシは数多く登場します。 また、兵庫県南西部にあたる播磨国の風土記、『播磨国風土記』にもオオクニヌシが登場しています。 これらの『風土記』に登場する神話は『古事記』と『日本書紀』には書かれていませんが、 出雲の神々をリアルに、時には生々しく伝えてくれています。 今回は有名な話と、面白い話を簡単に紹介しますね。

出雲国風土記

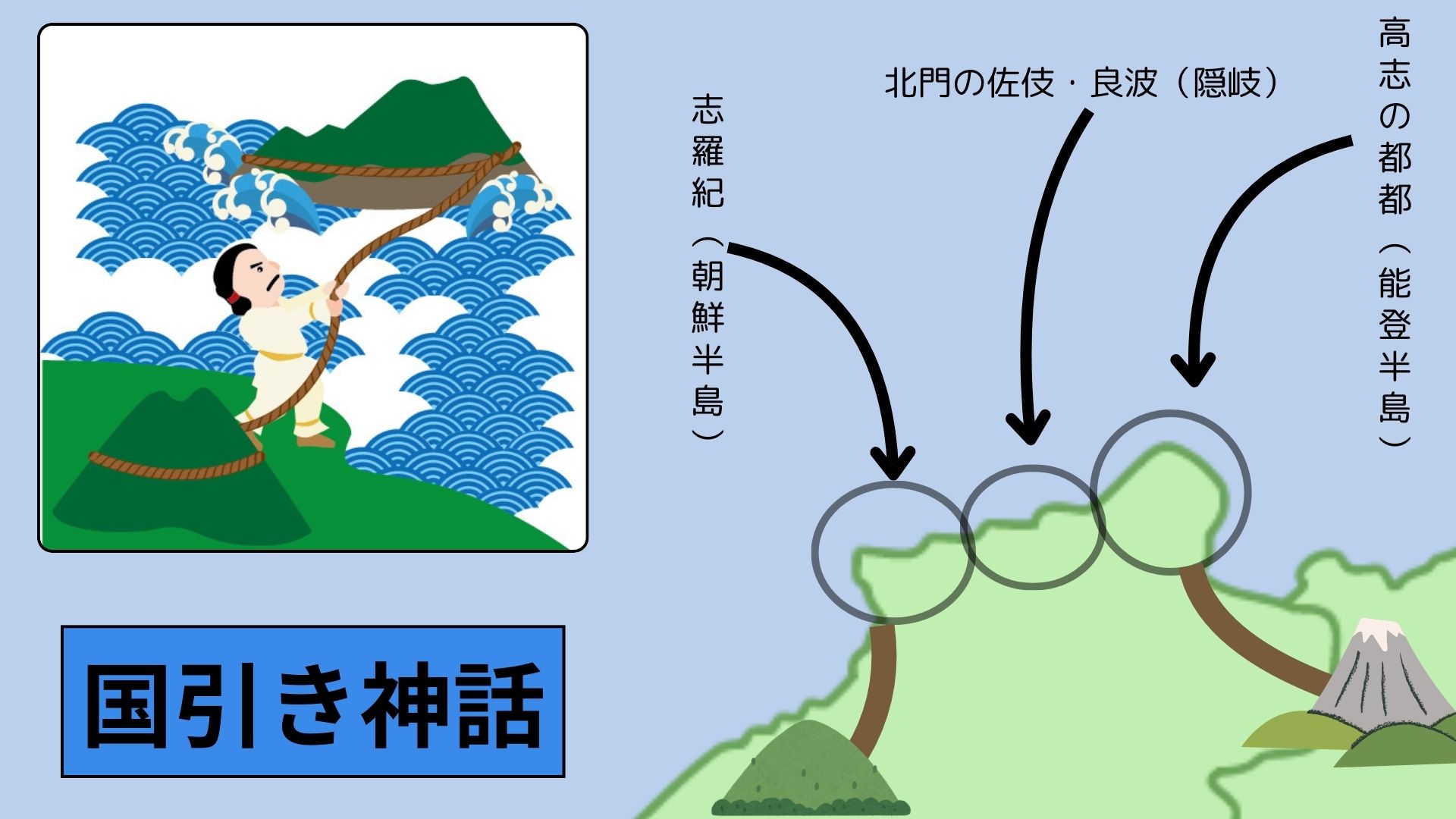

国引き神話

スサノオの孫で、オオクニヌシの曾祖父にあたる八束水臣津野命は、

「出雲は小さな国だ。ならば、他の土地の余っている部分を持ってきて、出雲にくっつけよう!」と考えます。

朝鮮半島、隠岐、能登半島の余った部分に綱を引っかけて、そろりそろりと「国来、国来」

と手繰り寄せて、それぞれの綱を三瓶山と鳥取県の大山に括りつけました。

こうして、現在の島根半島が出来ました。この時の綱は長い年月を経て、砂浜に姿を変えています。

恋山

海に住んでいるサメ(和邇)が、ある村に住んでいる姫に恋をしました。 ある日、サメは決心して姫に会おうと河を上ってやってきました。 何も知らない姫は驚いて、サメがこれ以上泳いでこれないように岩で河を塞いでしまいます。 サメは姫に会うことが出来ないままでしたが、姫を慕い続けました。 たから、ここは恋山と呼ばれるようになりました。

出雲大社誕生神話

出雲の神々は、所造天下大神(オオクニヌシ)のために集まって、 大きな宮を築きました。 それが現在の出雲大社です。 そう、『古事記』と『日本書紀』とは違って、『出雲国風土記』では出雲の神々が率先して出雲大社を建てているんですね~。

播磨国風土記

デイダラボッチ

各地を歩いていた大人(デイダラボッチ)は、「播磨国多可郡では土地が高いから背筋を伸ばせて歩ける。高いな~」 と言ったので、ここは多可郡と言われるようになりました。そのデイダラボッチの足跡は沼に姿を変えていきました。 播磨地域は、沼やため池が多いことで知られています。

オオナムジとスクナヒコナ

国造りを行ったコンビであるオオナムジとスクナヒコナで、 「粘土を担ぐのと、ウ〇コを我慢するのと、どっちが早く目的地に着くか勝負しようぜ!」という話になりました。 ウ〇コを我慢していたオオナムジは数日後、「もう我慢できない!」とその場で(以下略─────)。 スクナヒコナも笑いながら「疲れた」といって、背負っていた粘土をその場で下ろしました。 そのウ〇コと粘土は岩に姿を変えて、今もその場所に残っているそうです。

~神話紀行~

鬼の舌震

島根県奥出雲町にある、『恋山』の舞台となった場所です。 姫の拒絶具合が悲しいくらいに伝わってきますね、、。 鬼の舌震に関するページは こちら からどうぞ!