縄文時代

氷河期が終わり地球が温暖になると、豊かな環境になり、食料も豊富になりました。

そんな時代に人々は、土器を使った新たな文化を生み出しました。

さまざまな文様をもち、黒褐色もしくは茶褐色のもろい縄文土器を用いた、縄文文化です。

この時代は狩りや採集などで食料を確保していたので不安定な生活でした。

ですので、土偶などを用いた自然に対する祭祀が盛んに行われていたと考えられています。

この縄文文化が花開いた縄文時代は、約1万年も続きました。

弥生時代

紀元前4世紀ごろ、九州北部に中国から水稲が伝来します。

この水稲と共に伝来したとされる青銅器や鉄器により、農耕が始まりました。

農耕文化により、高床倉庫といった米を保管する施設も登場します。

そしてこの頃から土器も赤褐色で硬くて薄い弥生土器を用いるようになり、弥生文化が成立します。

農耕の開始をきっかけに人々の生活は豊かになりました。

ただ、それによって貧富の差が生まれ、身分が別けられるようになりました。

その結果、強い権力を持つ首長が誕生することになります。

2世紀後半ごろには日本列島には100程の小国が存在したとされています。

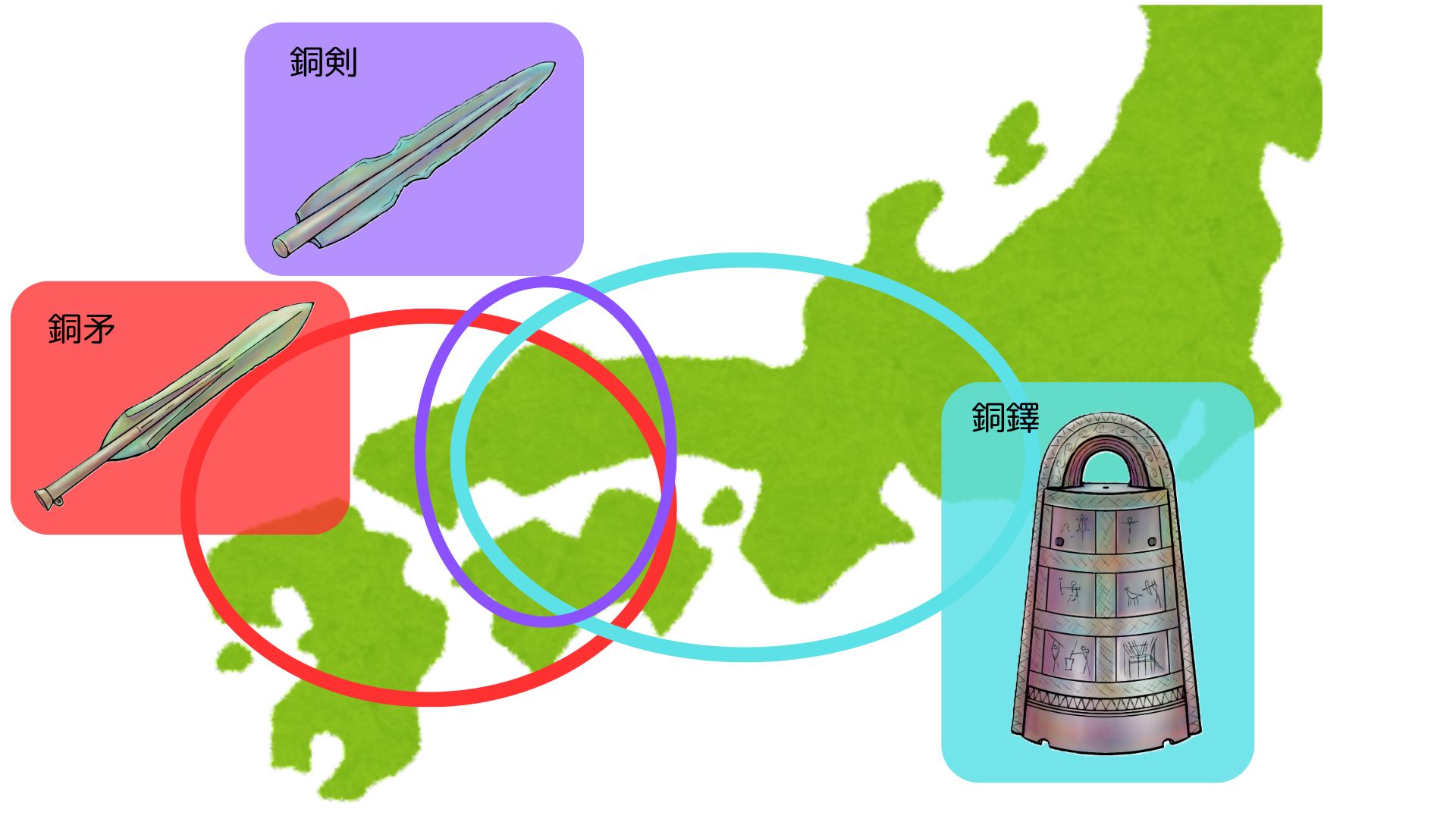

その時には3つほどの文化圏が形成されていました。

祭祀で用いられたとされる青銅器ですが、

九州周辺地域では銅矛が、瀬戸内海沿岸では銅剣が、近畿では銅鐸が広まっていました。

そのいずれかの勢力が、後の邪馬台国の文化圏にあると考えられています。