空白の4世紀と古墳

邪馬台国の記述は3世紀後半の出来事で、それ以降の1世紀あまり、

中国の歴史書から倭は姿を消します。

その間、日本では古墳の造営が始まりました。

前方後円墳という特徴的な形状に代表される古墳は、

現在の奈良県(大和)を中心に日本全国で築かれました。

この大和を中心として、周辺地域の有力豪族との政治連合が

ヤマト政権です。

このヤマト政権は、朝鮮に出兵していたことが、

朝鮮の古代王国「高句麗」時代の石碑(広開土王碑)に記されています。

倭の兵が4世紀末に、朝鮮半島に進出したので、高句麗軍がそれを迎え撃ったという内容です。

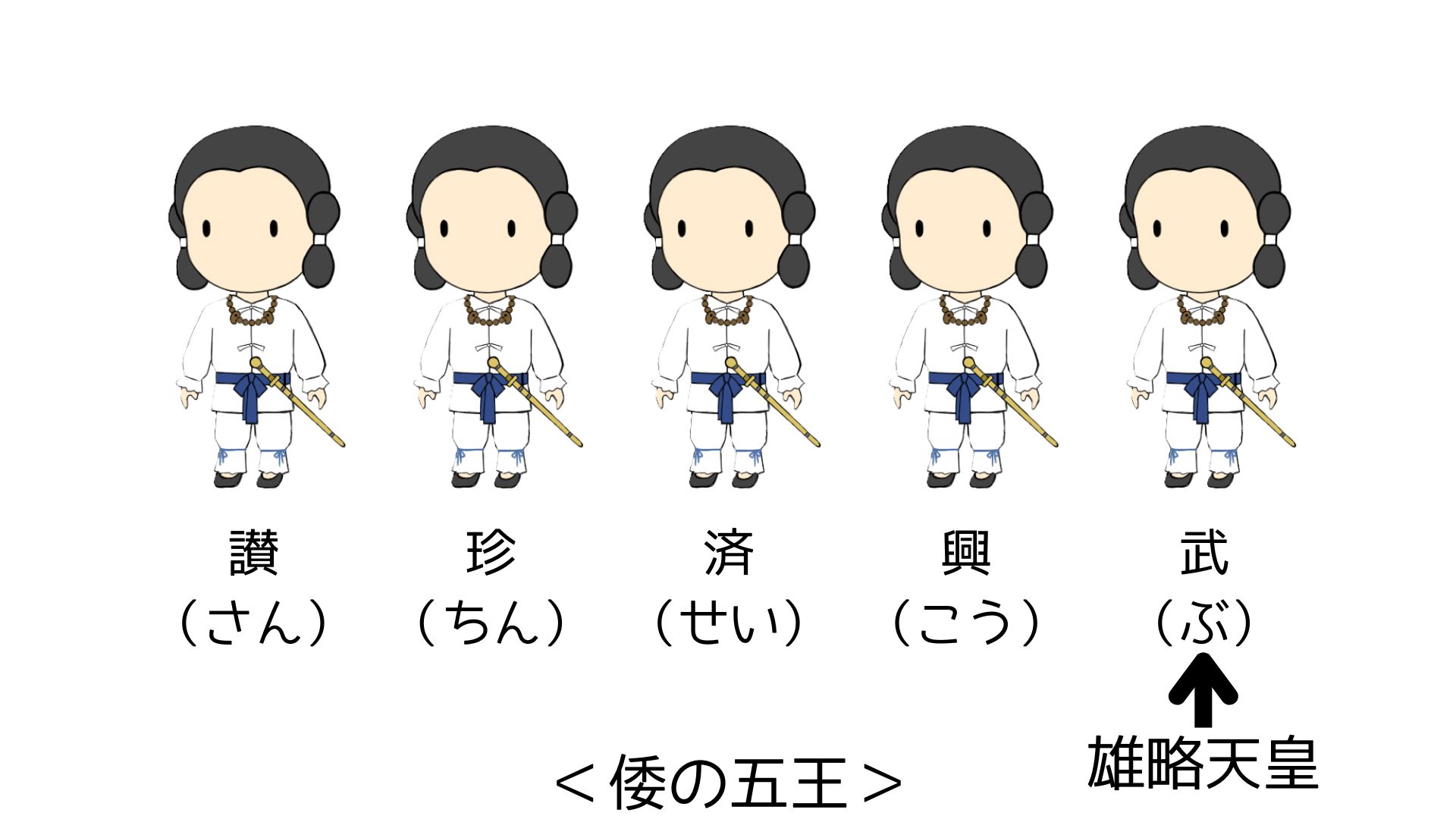

倭の五王

中国の『宋書』倭国伝によると、5世紀には讃・珍・済・興・武と呼ばれる

倭の五王が宋に何度も使いをおくったことが書かれています。

その目的は、倭国内の支配権や朝鮮半島南部に対する軍事権を中国の皇帝に

認めさせることで、東アジアでの国際的地位を確保しようとしたのだと考えられています。

5人のうち、最後は『古事記』『日本書紀』にも登場する雄略天皇だと考えられています。

さらに、雄略天皇の名前が刻まれた鉄剣が埼玉県と熊本県から見つかっていることからも、

5世紀中ごろには関東から九州にかけての地域がヤマト政権の影響下にあったことがわかります。

大王と豪族

大和王権の国内統一が進むと、地方の豪族は朝廷を構成する豪族として、

大王から彼らの身分をあらわす氏・政が与えられました。そしてその豪族の下である

部民がいました。このような氏姓制度にような支配体制が6世紀前半には整えられていました。

しかし、その体制に不満をもつ豪族の反乱も発生しました。なかでも九州北部の豪族である

筑紫国造磐井の反乱は特に大きいものでした。しかし、そのような反乱も鎮圧され、

大和王権の権力はより大きなものになっていきました。

そしてこの時代、仏教が日本に伝来します。

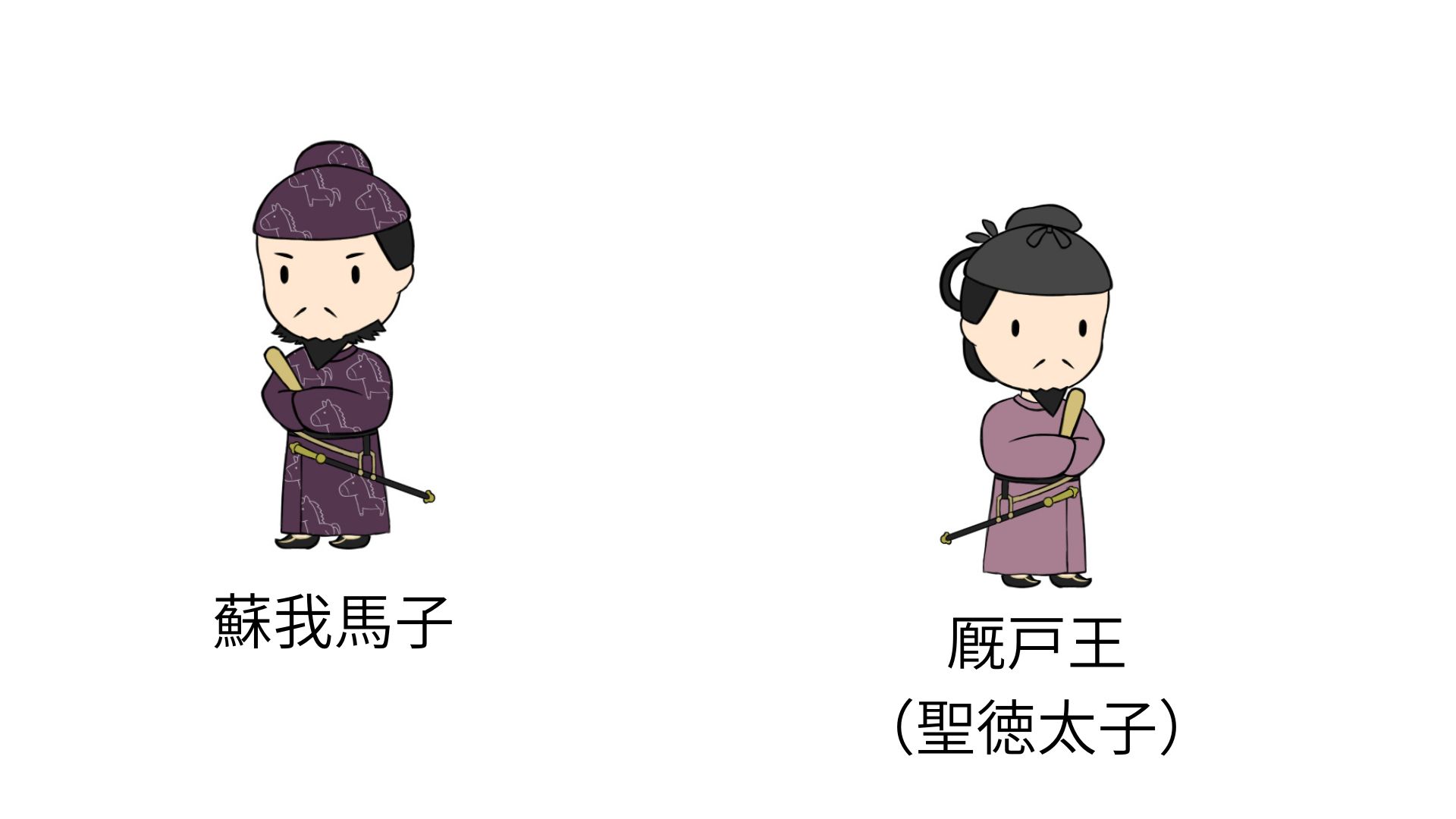

大和朝廷内では、仏教推進派の蘇我氏と反対派の物部氏の政治抗争が発生しますが、

厩戸王(聖徳太子)と手を結んだ蘇我氏が物部氏を滅ぼし、

大和朝廷内で蘇我氏が大きな影響力を持つようになります。

天皇(大王)は蘇我氏を警戒していましたが、

蘇我氏は言うことを聞かない崇峻(すしゅん)天皇を592年に暗殺します。

そして、その跡を継ぐことになる推古天皇は、蘇我氏の影響力を無視できなかったので

蘇我氏の本拠地だった

飛鳥に都を移し、ここに飛鳥時代が始まります。

ここまでが、古墳時代までのおよその日本史です!