邪馬台国畿内説での王都・纏向遺跡

邪馬台国といえば九州説と畿内説がありますよね。 様々な証拠がそれぞれにありますが、 日本神話と『魏志倭人伝』の内容はリンクしていると考えて、まず最初は畿内説を紹介します。

さて、畿内説の人々が唱えている邪馬台国の王都が、奈良県の纏向遺跡です!

どんな遺跡なのか、だいたいの特徴をまとめると、

- 3世紀初頭(西暦200年ごろ)に突如現れた弥生時代の大都市遺跡

- 卑弥呼が居た時代に存在した、日本で最も大きな遺跡

- 場所は奈良県桜井市

- 農耕具はあまり出土せず、工事用の工具がよく出土することからも、本当に都市だった

- 全体の2%ほどしか発掘調査が進んでいない未知の遺跡でもある

- 最古の前方後円墳・箸墓古墳が遺跡内にあるので、前方後円墳の発祥地

- 出土する土器の15%が周辺地域以外からの土器で、日本中から土器が集まっている

- 4世紀中ごろ(西暦350年ごろ)に突如消滅

そう、この遺跡は卑弥呼かもしれないモモソ姫が眠る古墳がある遺跡なんです! という訳で、ここからはモモソ姫の登場する神話の内容から纏向遺跡について掘り下げていきます!

日本神話に出て来る纏向と、魏志倭人伝に登場する天皇たち

日本最古の前方後円墳と呼ばれる箸墓古墳の埋葬者とされるのが、モモソ姫です。 そんなモモソ姫が活躍したのは、10代・崇神天皇の時代です。 この崇神天皇は『古事記』や『日本書紀』では、磯城瑞籬宮に宮を置いたと書いています。 その宮があるのが、纏向遺跡なんです! 更に11代・垂仁天皇の宮は纏向珠城宮で、 続く12代・景行天皇の宮は纏向日代宮と書かれています。 もうがっつり纏向という名前が付いていますし、遺跡の中に宮跡の石碑もあります。 この記述や伝承が本当ならば、彼ら3人の天皇は3世紀から4世紀にかけて、 纏向遺跡で権勢をふるった天皇だったという訳です!

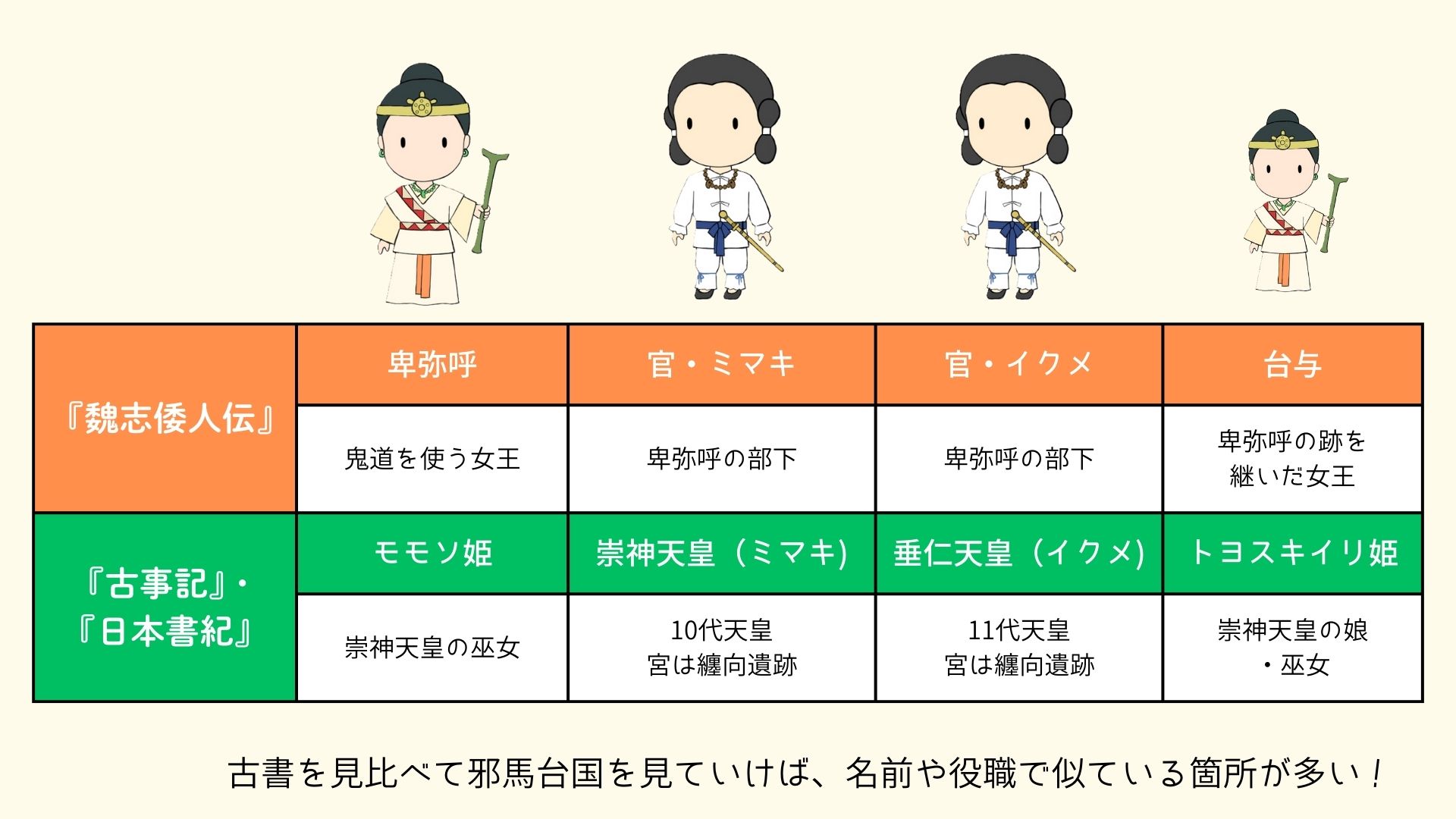

さらに、10代・崇神天皇と11代・垂仁天皇は、 『魏志倭人伝』に登場していると言われているんです。 10代天皇の本名は御間城で、11代天皇の本名は活目だと 『古事記』と『日本書紀』で書かれているのですが、 『魏志倭人伝』には女王卑弥呼の官(部下?/政治家?)にミマキとイクメがいると書かれていているんです! 偶然なのかもしれませんが、名前が一緒なんです! 天皇が部下のように書かれているのはおかしくない?と思われたかもしれませんが、 この時代では祭祀を司る王の方が身分が上だったかもしれないので、 天皇が部下のように書かれたと考えれば、そこまで矛盾していないと思われます。 逆に考えれば、天皇の権威を示すために、 『古事記』と『日本書紀』では天皇より上の身分だった祭祀王・卑弥呼を書かなかったと解釈出来る訳です。 そしてもう一つ情報を付け加えると、10代・崇神天皇の娘には巫女である 豊鍬入姫命がいるのですが、 これって卑弥呼の跡をついだ女王・台与と名前が似ていませんか?

こんな感じで古書を見比べてみると、邪馬台国=纏向遺跡だと言いたくなるのもわかりますよね~。

ちなみに付け加えると、9代天皇の宮は纏向遺跡にはありませんでした。

そして、12代・景行天皇は在位中、滋賀県に宮を移しているんです。

これらの記述が本当ならば、突如現れて突如消滅したことも説明出来ちゃいませんか?

日本神話の内容と結び付ければ、纏向遺跡=ヤマト朝廷=邪馬台国という関係が見えてくるという訳です!

九州説はどうなの?

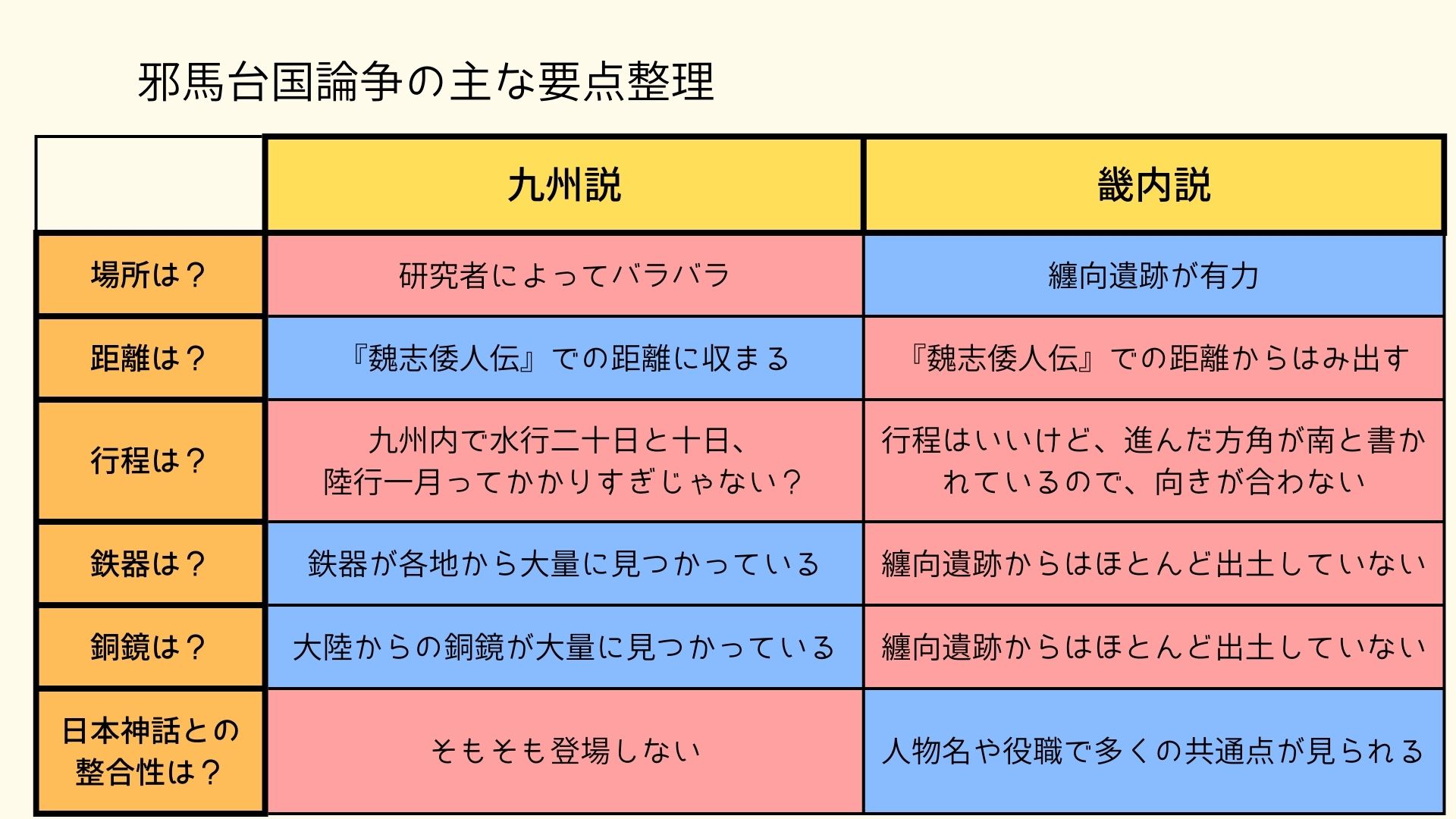

さて、ここまで書いてきましたが、ちょっと一方的な意見になってますよね? という訳でここで、畿内説の矛盾点も書いていきましょう!

- 纏向遺跡からは魏の銅鏡や鉄器がほとんど出土していない

- 『魏志倭人伝』での埋葬形態が畿内からは発見されていない

- 箸墓古墳が造られたのが300年代の可能性もある

- 『魏志倭人伝』での邪馬台国まで距離だと奈良まで届かない

そう、『魏志倭人伝』での邪馬台国の特徴と纏向遺跡とでは、

一致しない点が多いんです。

ただ、纏向遺跡で発掘が行われたのは全体の1割にも満たないので

なんとも言えないのですが、現時点では卑弥呼が居たというには証拠不足だという訳です。

では一方の九州説はどうかも見ていきましょう。

まず北部九州は『魏志倭人伝』に登場する複数の国の位置が

確定しており、そこからは大陸由来の銅鏡や鉄器がめちゃくちゃ見つかってます

(その国々はまた別のページで紹介しますね)。

その遺跡の様子は『魏志倭人伝』の記述通りとなっています。

つまり、これらの北部九州の遺跡の特徴からも、

九州に邪馬台国があったと考えるのが妥当という訳です。

そして『魏志倭人伝』での邪馬台国まで距離は、

北部九州まででほとんどを消費しているので、九州内にあると考えられるそうです。

そんな理由から、現在では多くの考古学者が九州説を支持していると言われています。

ただ、九州説と言っても「邪馬台国はただの地方王国派」と「邪馬台国はヤマト朝廷で後に畿内へ東遷した派」に

別れるなど、かなり細かく細分化されるのが九州説の大きな特徴ですね。

じゃあ邪馬台国は九州のどこにあったの?となれば、結論が出ていないのが九州説の弱点です。

という訳でここで、九州説と畿内説のそれぞれの強みと弱みを整理してみましょう。

文献を読んでいけば畿内、考古学的には九州となるのですが、

やはりどちらも矛盾点が多いので、論争は恐らくこの先も続くでしょう。

というか最早、『魏志倭人伝』がかなりの欠陥品な可能性がある程に

訳がわからないですよね(笑)

まとめ

さて、ここまでの情報をまとめると、

- 纏向遺跡は200年ごろに突然現れた、卑弥呼の時代の日本で最も大きな遺跡

- 纏向遺跡を治めていたとされる天皇は『魏志倭人伝』に登場しているかもしれない

- 日本神話と『魏志倭人伝』を見比べると、「纏向遺跡=ヤマト朝廷=邪馬台国」という可能性も充分に考えられる

- ただ、纏向遺跡の発掘されたものは『魏志倭人伝』での邪馬台国の様子とは異なるので、邪馬台国だと断定出来ないのも事実

- しかし九州には纏向遺跡のような大規模な遺跡が見つかっていないので、邪馬台国の王都が九州にあったとも断定出来ない

- そもそもどんな説にも矛盾点が存在しているので、結論を出すのは現時点では不可能!

とまあ、こんな感じですね。

邪馬台国論争では他にも、九州から畿内に移ったという東遷説や、

四国説、沖縄説、北陸説など様々ありますね。

しかし不思議なのが、畿内説、九州説、その他の説、どんな説にも矛盾点があるということです。

これは証明できるけど、じゃあこれはどう証明するの?という議論が

どの地域でも終わらないのが、

日本人が邪馬台国と卑弥呼に興味が尽きない理由なのかもしれませんね。

わかったと思えば途端にわからなくなる。

そう、まさに日本史上最大のミステリーのひとつという訳ですね。

ただ、個人的な意見としては、

邪馬台国は正しくは「ヤマト国」と発音するそうなので、

畿内からもう少し証拠が見つかれば、、、って思っています。

まあ、現段階ではわからない!が正解でしょうね。