古代日本の盟主・出雲

『古事記』と『日本書紀』での、序盤の主要な舞台が出雲です! そして考古学的に見ても、神話の記述通りに古代日本の一時代を築いたと思われるのが、古代出雲王国です! このページでは出雲神話や文化財などを組み合わせて、リアルな古代出雲王国を紹介していきます!

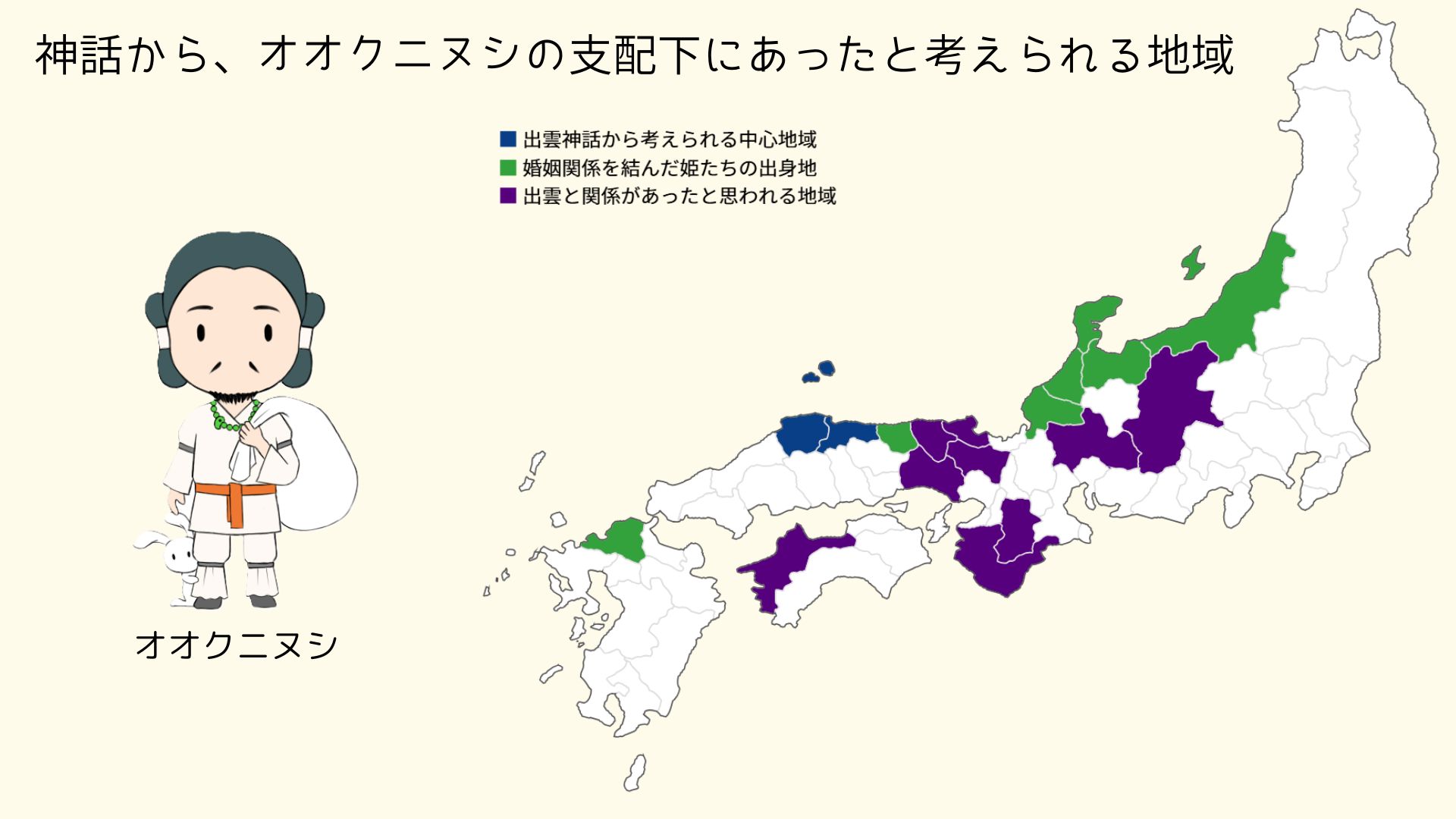

最初に、この時代の出雲の勢力範囲を、神話の記述から見ていきましょう!

出雲王国は神話ではスサノオから始まります。

その後はスサノオを含めて、オオクニヌシまで合わせて7代目まで王がいました。

そして、最後の王になるオオクニヌシは多くの姫と結婚していますが、その結婚相手の出身地は日本各地に及びます。

因幡(鳥取県東部)、高志(北陸)、宗像(九州北部)といった具合です。

婚姻関係を結んで勢力拡大という手法は、戦国時代でも見られますよね?

つまり、これらの姫達の出身地は出雲の勢力下だったと考えられます。

また、婚姻関係とは別に、オオクニヌシは木国(和歌山県)の神に助けを求め、

大和(奈良県)に神社を建てています。他にも、美濃(岐阜県南部)や信濃(長野県)も出雲神話に登場します。

更には、『播磨国風土記』や『伊予国風土記』の舞台になっている

播磨(兵庫県西部)や丹波・但馬(兵庫県北部・京都府北部)、伊予(愛媛県)にもオオクニヌシの逸話が残っています。

以上の内容を地図で色付けすると、

こんな感じになります。

これほど広い地域を本当に支配していたのなら、日本の盟主と呼ぶに相応しい勢力ですよね。まさしく大国主!

さすがにこれら全ての地域を一度に取り上げるのは難しいので、

このページではまず、その中心地域である出雲(島根県東部)と伯耆(鳥取県西部)について詳しく見ていきます。

その他の地域は別ページで紹介しますね。

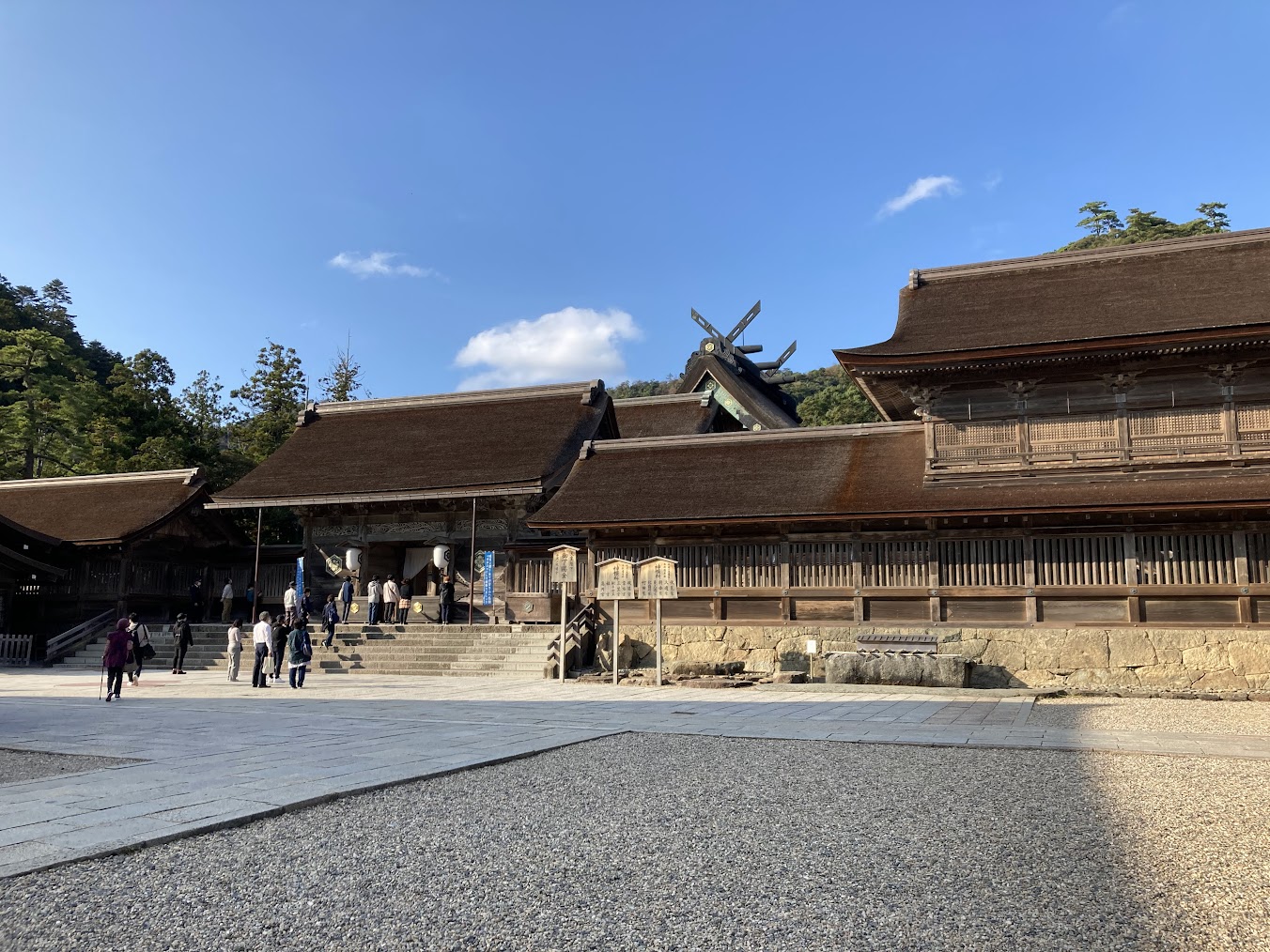

出雲王国の建築技術を今に伝える神社

古代出雲を治めたスサノオ一族が暮らした王都がどこかはわかりませんが、

彼ら王族が暮らした宮殿と思われる建物は、今でも見ることが出来ます!

その1つが出雲大社です!

出雲大社本殿の建築様式は「大社造」と呼ばれているんですが、

どうも弥生時代の住居がルーツらしいんです。

そして神話では、オオクニヌシが国譲りの後に暮らした場所でもあります。

そう考えると、出雲地域に残る「大社造」の神社は、かつての出雲王国の住居、

もしくは宮殿かもしれないんです!

島根県松江市の神魂神社/左の本殿が大社造

島根県松江市の佐太神社/正面の本殿が大社造

そう、「神社=かつての宮殿・住居」だと考えれば、神社の見え方が変わりますよね~。 そして何より、この「大社造」は主に島根県と鳥取県でしか見られない建築様式なんです。 まさに古代出雲王国の建築、というか宮殿建築を今に伝えている存在が「大社造」の神社という訳です!

出雲王国の名残を伝える遺跡

王族以外の庶民が暮らしていた集落跡も、出雲地域のものはかなりの規模を誇ります! その代表例が、日本最大の規模を誇る集落跡である鳥取県の妻木晩田遺跡です!

遺跡のホームページはこちらからどうぞ!

あまり有名ではないので、そんな遺跡は初耳!という方がほとんどでしょう。 実はこの遺跡、吉野ヶ里遺跡の約7倍、登呂遺跡の約15倍もの面積がある集落跡で、 この時期では日本最大の集落遺跡です!現地訪問もオススメです!広くて面白いですよ! この遺跡は出雲神話に登場するエリアとは少し離れているんですが、 それでも集落跡がこれほどの規模なので、 この時代の出雲地域にかなりの人口が居たことは間違いないでしょう!

他にも、島根県松江市にある田和山遺跡も面白い遺跡なんです!

スサノオ一族の時代に建てられた宗教施設の跡だと考えられています。

麓には小さな集落があり、3重の堀で囲まれた山頂には「大社造」と思われる建物跡が見つかっています。

ここで国の安寧を祈願していたのかもしれませんね。

大規模集落や祭祀跡といった遺跡が見つかっている地域って、 日本国内でもあまり多くないんですよね。 だからこそ、これらの遺跡はこの地域の古代王国の姿を今に伝える、 もはや世界遺産と言ってもいいんじゃないかって程に貴重なものなんです!

出雲王国の国力を伝える青銅器

次に紹介するのが、古代出雲王国の国力です!

古代出雲がいったいどれほどの国力を持っていたのか。それを伝えるのが青銅器です。

実は出雲は、日本で最も青銅器が出土している地域なんです!

その代表的な遺跡が、荒神谷遺跡と、

加茂岩倉遺跡です。ちなみに出土品は全て国宝です!

これらの青銅器は、島根県立古代出雲歴史博物館(2026年夏まで休館中)で見ることが出来ますよ~。

博物館のホームページはこちらからどうぞ!

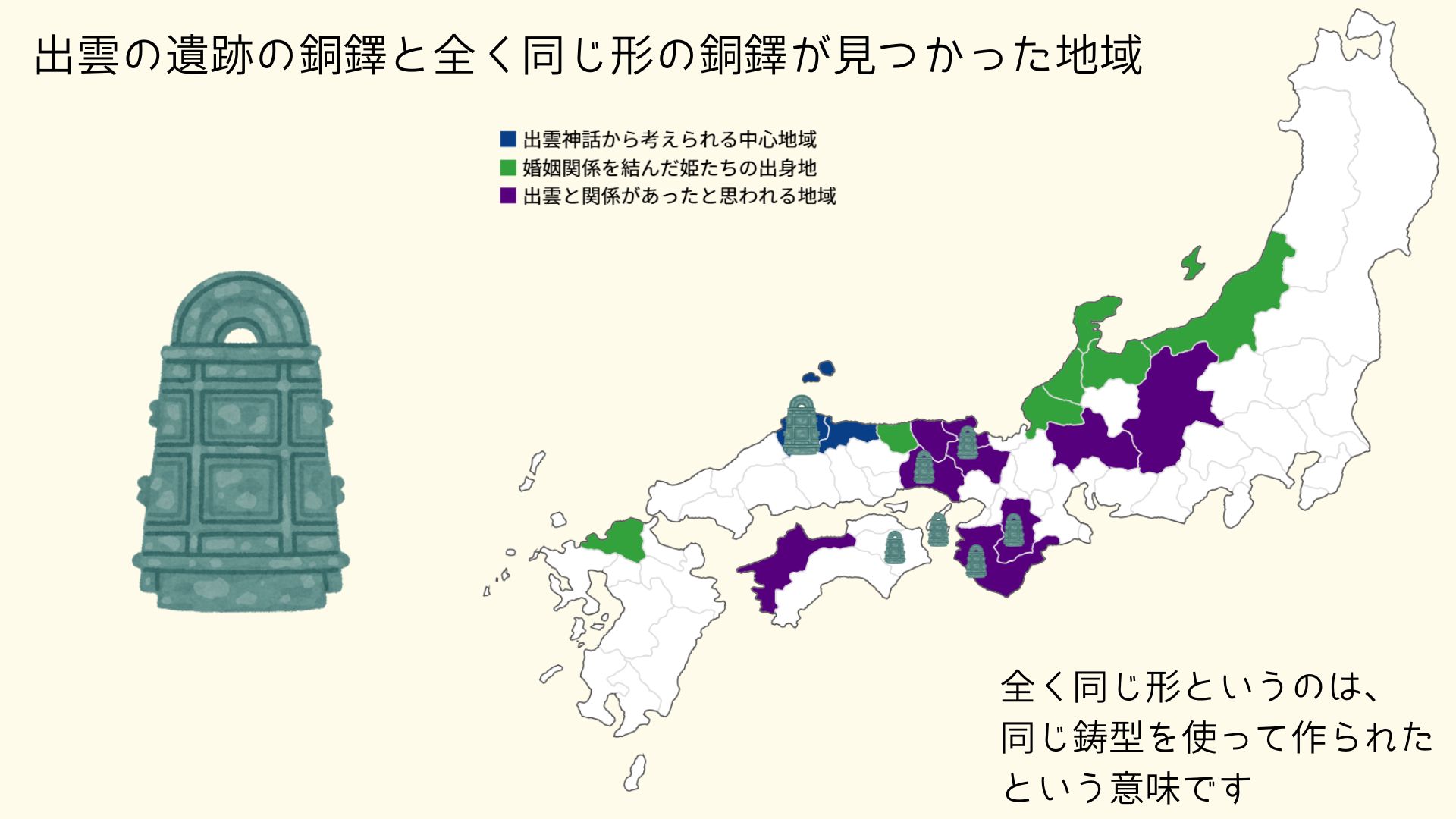

さて、この青銅器、特に銅鐸なんですが、この銅鐸と全く同じ形の銅鐸が、

兵庫県北部、京都府北部、奈良県、和歌山県などから発見されています!

そう、神話での勢力圏とほぼ同じエリアなんです!

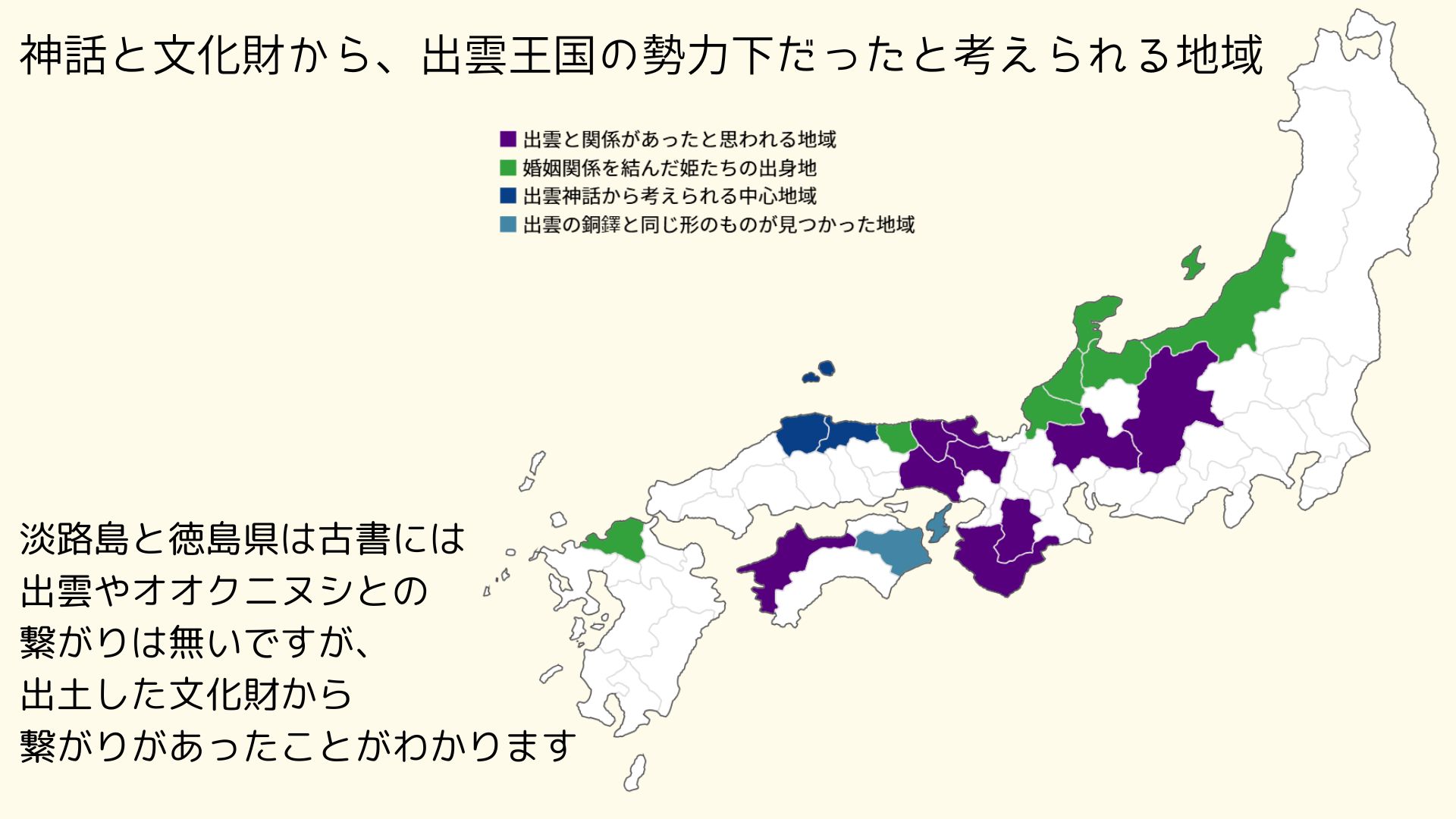

しかも、神話には確認できない徳島県や淡路島からも銅鐸が見つかっているので、

徳島県と淡路島も出雲の影響下に加わるという訳です!

なので、オオクニヌシの勢力地図を修正しておきますね

そして、オオクニヌシの別名は、八千矛神で、多くの武器を持っている神という意味なのですが、

その記述とリンクする文化財という訳ですね~。

ただ、これらの出雲から見つかった青銅器は、地中に埋められていたことがわかっています。 何かの儀式なのか、はたまた敵対勢力から隠すためなのか、それはミステリー。

まとめと「国譲り」

古代出雲王国の名残を感じられる要素を紹介してきましたが、その内容をまとめると、

- この時期の宮殿建築を今に伝える「大社造」の神社

- この時期で日本最大の集落遺跡

- 日本最多の出土数を誇る青銅器

という感じになります。 これらの文化財、特に集落跡と青銅器に関しては紀元前200年ごろから紀元後50年ごろの およそ250年間(弥生時代中期)のもので、 神話の記述についても、これら出土品や神社の技術的にもこの時代の出来事と考えられます。

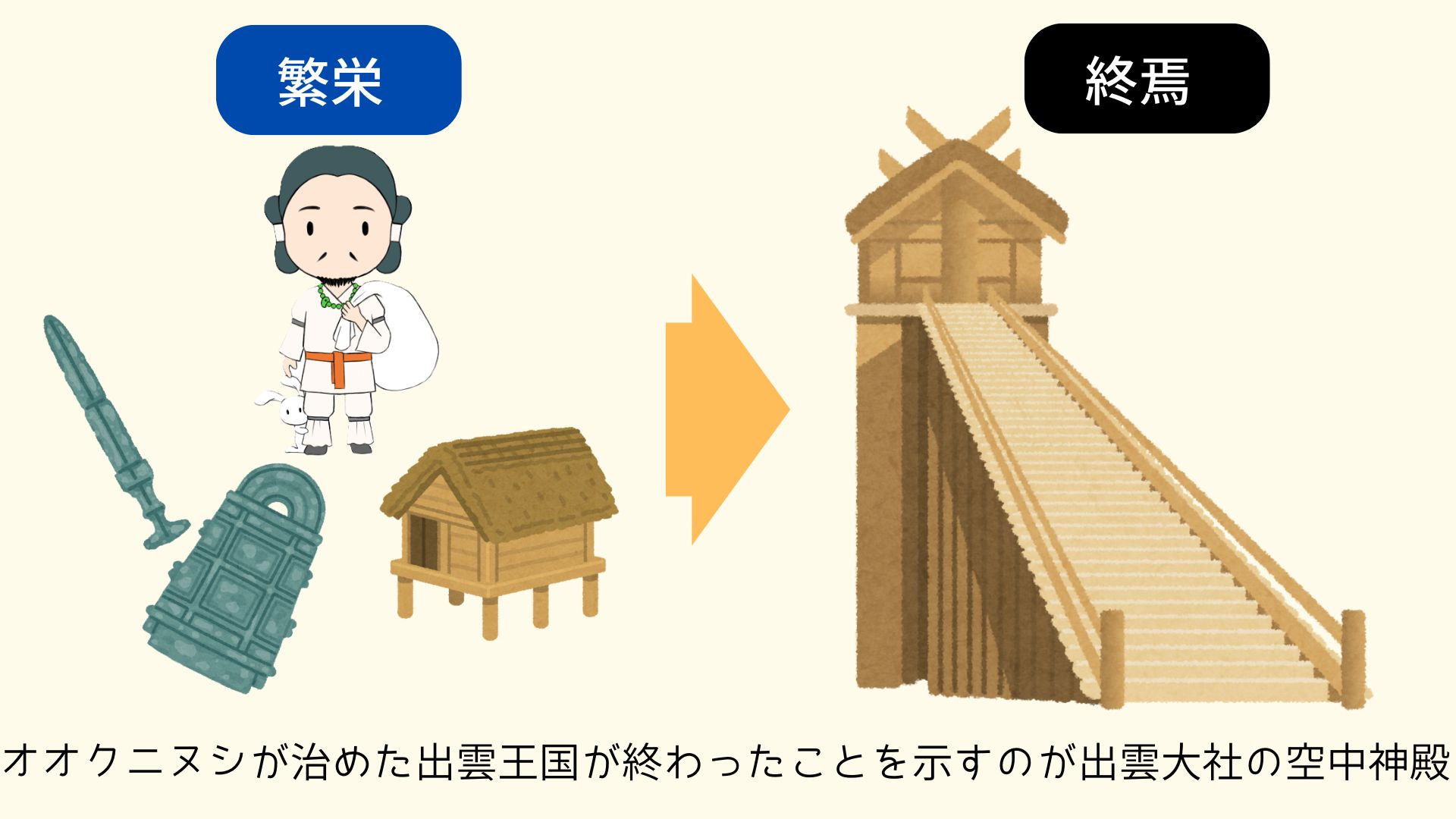

そしてこの後は「国譲り」が行われ、出雲の日本支配は終わります。

出雲地域でも、支配者はスサノオ一族からアマテラス一族へと変わることになります。

この時に建てられたのが、出雲大社の空中神殿です!

空中神殿の遺構である柱の写真は こちらからどうぞ!

神話の記述から昔からこの場所に宮殿はあったみたいですが、

本殿の下の柱が加えられて空中神殿となったのがこのタイミングという訳です。

つまり、この空中神殿は、スサノオ一族による出雲支配、日本支配が終わったことを示す記念碑という訳です。

「国譲り」が行われた理由まではわかりませんが、

少なくとも、日本の一時代を築いた最初の一族が、スサノオ一族であることは間違いないでしょう!

なぜなら、日本にはアマテラスを主祭神とする神社よりも

スサノオやオオクニヌシなどの出雲の神様を主祭神とする神社の方が圧倒的に多いからです!

そう、私たちは思っている以上に古代出雲王国の名残を見ることが出来る環境で暮らしてるんです!