アマテラス一族の出雲支配

神話では国譲りの後に出雲を支配することになるのは、 アマテラスの息子で、国譲りの際に最初の使者として派遣されたアメノホヒです。 アメノホヒは国譲りのあと、高天原からオオクニヌシに仕えるように 改めて命令され、出雲大社の神事を行うようになります。

といった感じで、支配者は変わりましたが、山陰各地の集落遺跡は この時期を境に滅んだ様子や、新たに形成されたといった様子はありません。 どうやら、強制移住などは行われず、 住民にとっては本当に統治する一族が変わっただけ!という感じみたいです。 その中でも大きな変化のひとつが、銅鐸を製造しなくなったことです。 どうも「国譲り」のあと、出雲では銅鐸文化が消滅し、 代わりに近畿・東海でのみ銅鐸が製造されるようになりました。 その理由はわかりませんが、この時代では 銅鐸の代わりに、スサノオ一族の時代では見られなかったものが築かれ始めます!

巨大墳丘墓の登場!

アマテラス一族であるアメノホヒが出雲を支配し始めたころ、

出雲では巨大な墳丘墓が築かれ始めます!

墳丘墓とは、弥生時代の古墳です。古墳だと時代的にややこしいので墳丘墓と呼ばれています。

要するに古墳時代よりも古い古墳ってところです。

そんな墳丘墓は日本中で造られたのですが、

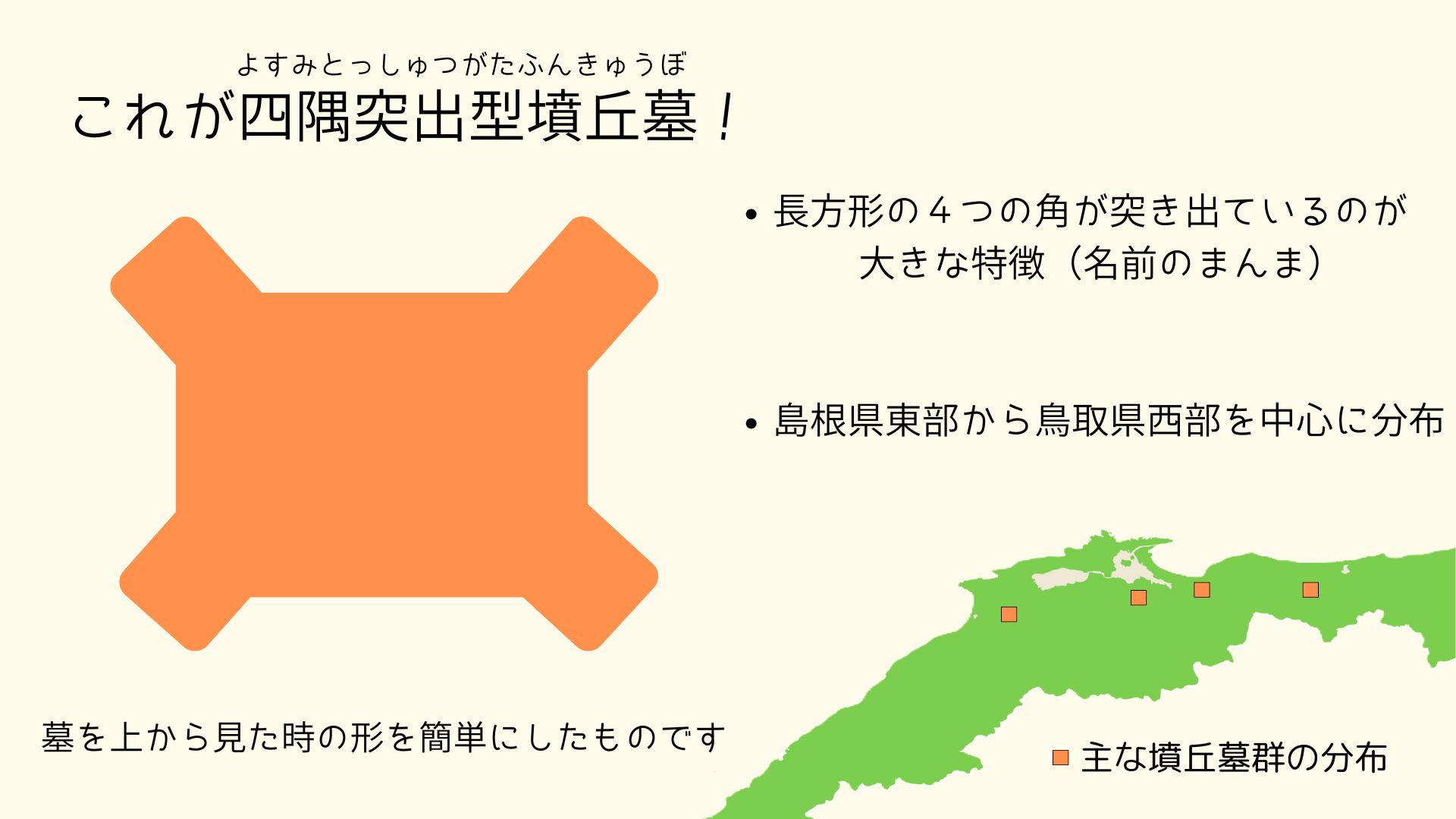

山陰地方では「四隅突出型墳丘墓」と呼ばれる形状の墳丘墓が発達しました!

こんな墓が本当にあるの?そう思われたかと思いますが、あるんです!

出雲市の西谷墳墓群

鳥取県の妻木晩田遺跡内の墳丘墓

まるで日本じゃないみた~い!って思いました?

そう思ってもらえれば、いいな~。

なぜこんな墓が築かれるようになったのかですが、理由はもちろんわかっていません。 ただ、前方後円墳は権力の誇示を目的としていることから、 墳丘墓も目的は権力の誇示と考えてもいいでしょう。 スサノオ一族から取って代わった勢力が、領内向けに権力の誇示を行ったのか、 群雄割拠の時代なので他国への権力の誇示なのか、 もしくはその両方か。 いずれにせよ、出雲にはまだまだ大きな権力があったことを伺わせますよね~。

支配者が変わることは考えられるのか

ただ、このように支配者が都合よく変わるものなのか? という疑問を持たれてもおかしくはないですよね。 実はこういう事例って、他の時代でも行われていることなんですよね。 それが、戦国・安土桃山時代です。 侵略した土地を部下に与え、支配させる手法を戦国大名は取ってますよね。 このことを考えれば、支配者が交代して、 自分の力を誇示するために大きな土木工事を行っていた、 という流れも想定し得ることという訳です。

そして戦国・安土桃山時代と大きく異なるのが、 アメノホヒの子孫たちは、本家に当たる天皇家には従わずに、 独自の王国として発展させてしまう事です。 挙句の果てには、お隣の吉備国(岡山)と同盟を組むことになります。 それが発端かどうかはわかりませんが、その頃に日本は倭国大乱に突入することになります。

そんな感じで、集落などは変わらないものの、支配者や同盟を組む地域が激変したのが、 この時代です。西暦でいうと50年頃から150年頃の話です。 文化財からわかる情報量は少ないですが、約100年分の歴史が墳丘墓には詰まっています!