日本最古級の国々

福岡県をはじめとする九州北部は出雲神話や日向神話には、ほとんど登場しません。 しかし、『魏志倭人伝』の記述に多くの国があったと記されています。 そして実際、このエリアは弥生遺跡の宝庫と呼べるほど多くの遺跡が見つかっています。 という訳で、このページは神話ではなく、中国の書物を軸として古代史を見ていこうと思います!

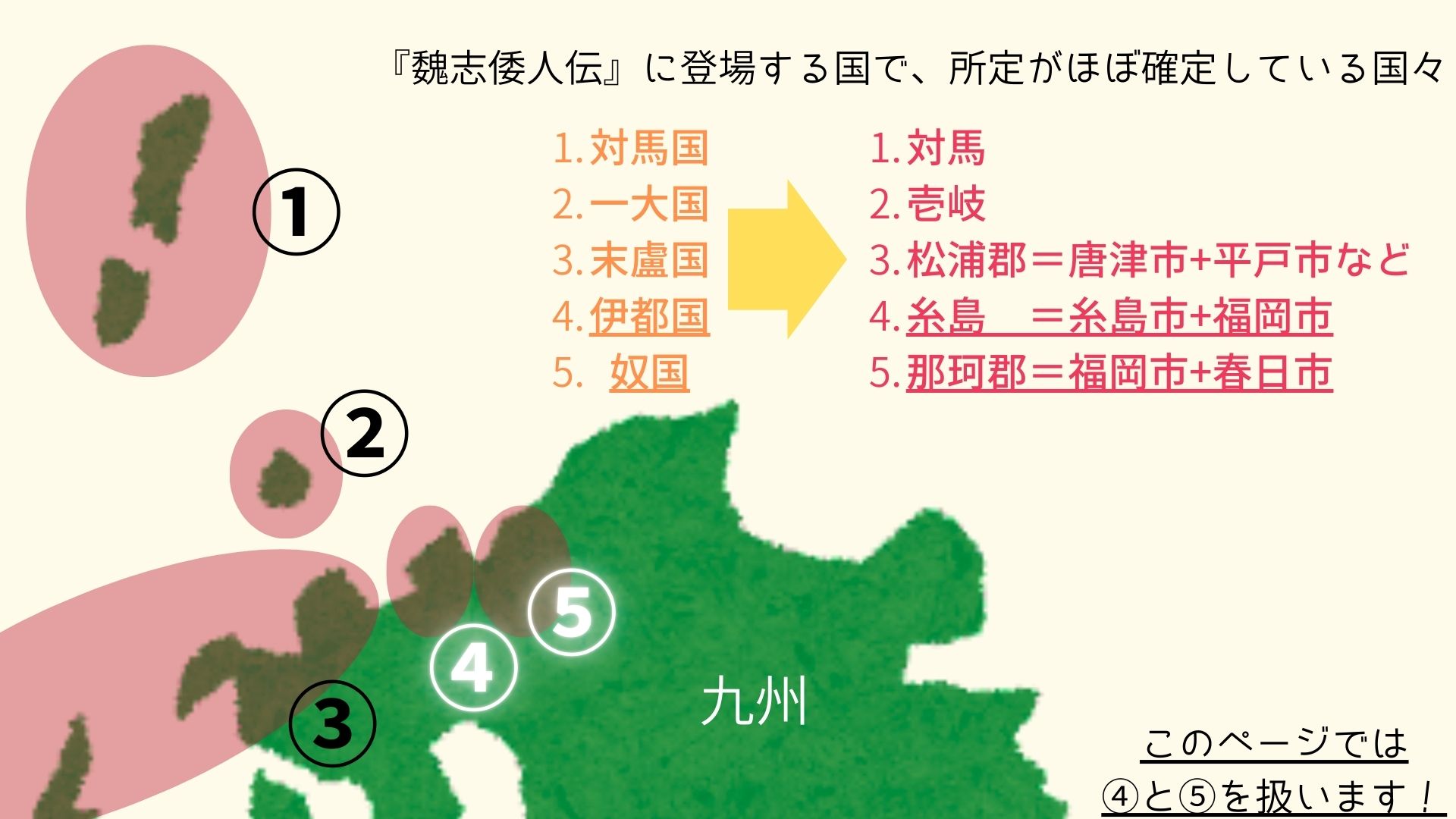

ちなみに、現在で判明している『魏志倭人伝』に登場する国々については、 以下の図に簡単に紹介しているのでこちらをどうぞ!

その中でも今ページでは、現在の福岡市に存在したとされる④伊都国と、⑤奴国について取り上げていきます!

また、奴国と言えば、「漢委奴国王」の文字が刻まれた金印が有名ですが、 その金印は紀元後のもので、このページで扱う時代ではありません。このページは金印よりもっと古い時代です。

伊都国に点在する遺跡群

まず紹介するのは、伊都国に存在した遺跡です。 伊都国は現在の福岡県糸島市と福岡市にまたがるエリアに存在していました。 このページでは代表的な遺跡を3つ紹介します!

伊都国はこの時代の日本でも有数の勢力を誇っていたことがわかっています。 そのこのを私たちに伝えてくれるのが、三雲・井原遺跡です。

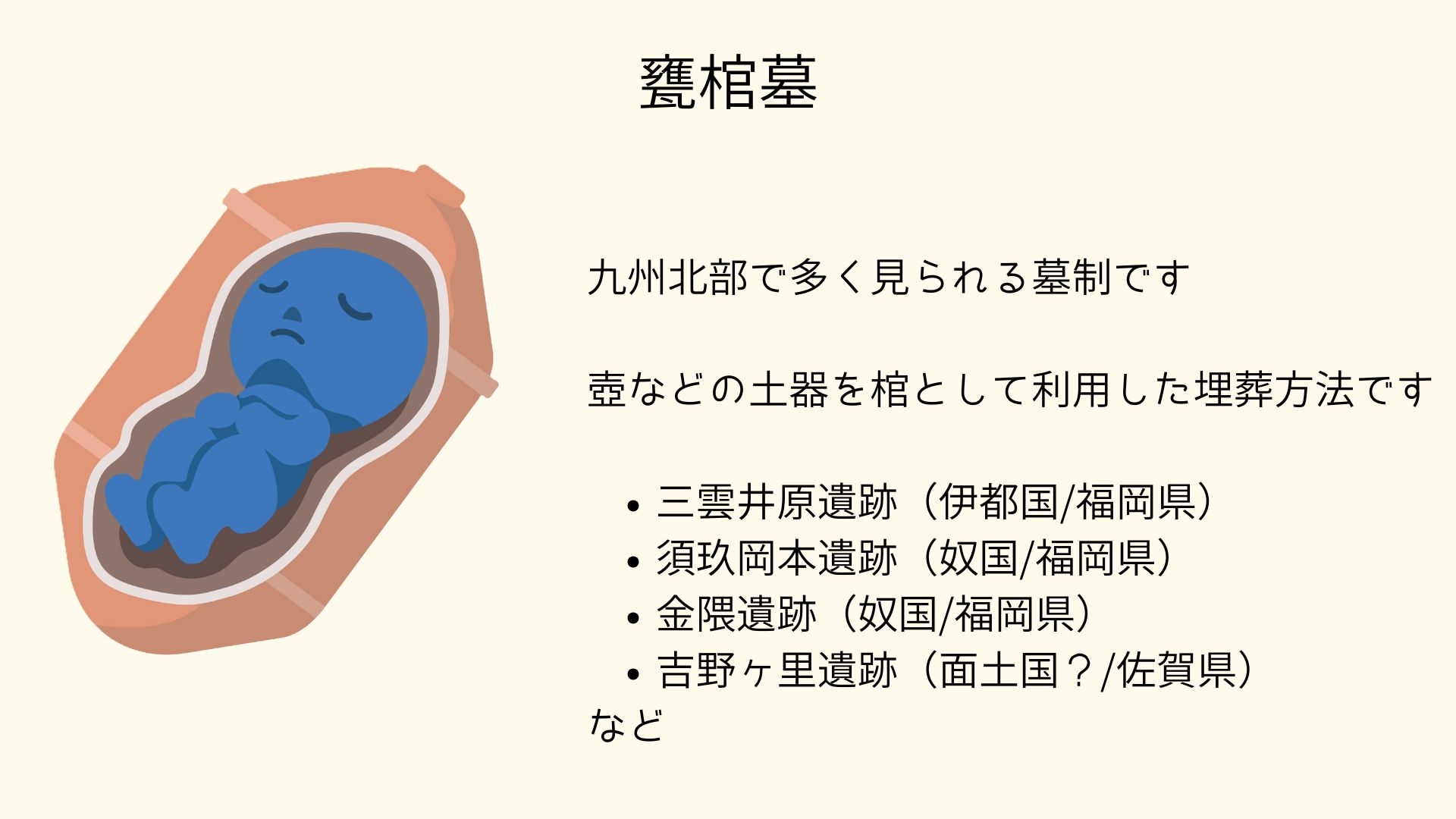

写真のひょうたん型は、九州北部独自の棺である甕棺 を、発見された原寸大の大きさで表しているものだそうです。 この甕棺はページの下で詳しく触れますので、今は 一人の棺としてはかなり大きく見える~といった認識で大丈夫です!

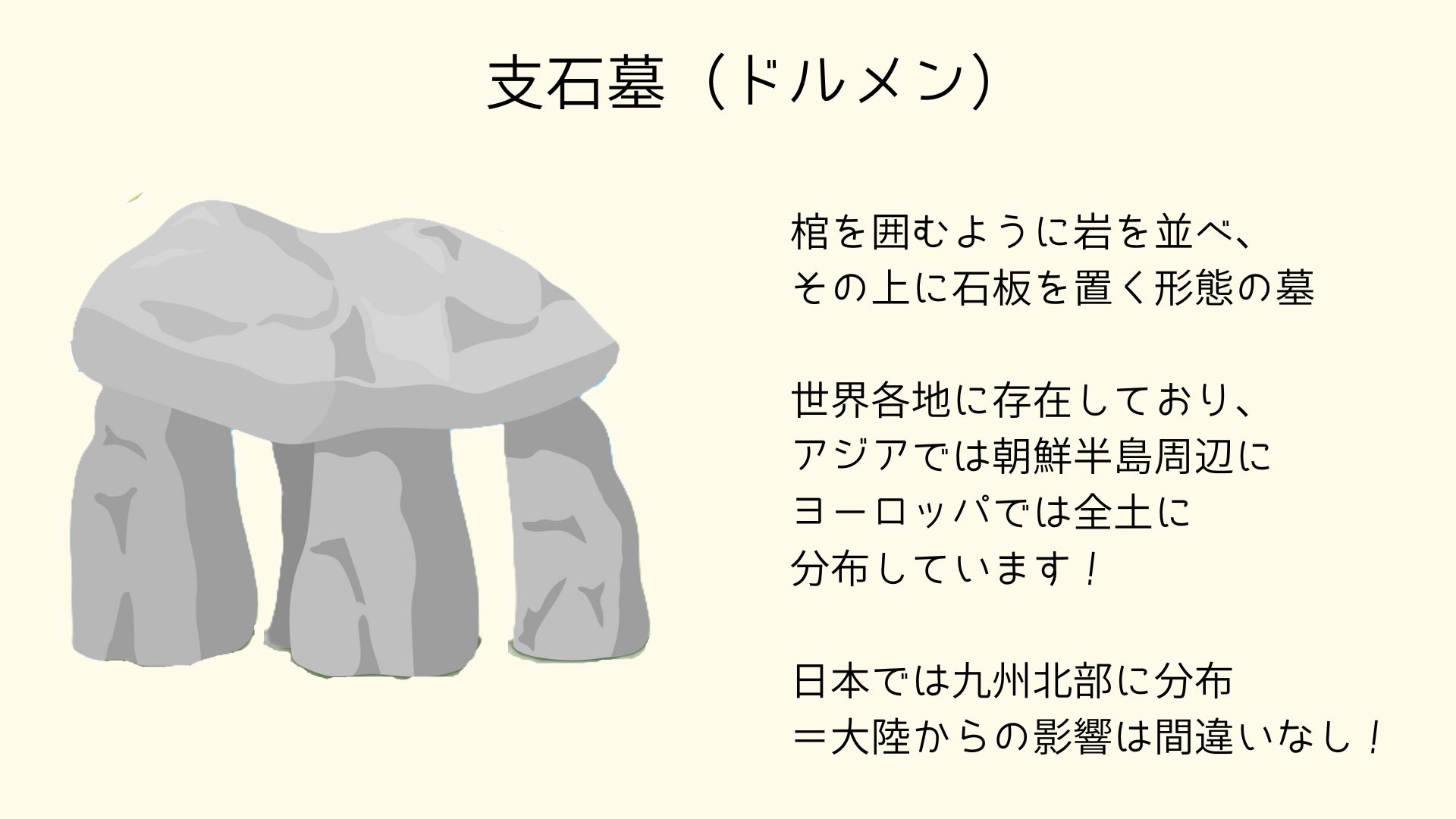

また、この伊都国には、大陸からの影響が強かったことを伝える遺跡も存在しています。 それが、新町支石墓群と志登支石墓群です。 これらが何かというと、朝鮮半島などでよく見られる支石墓なんです。

こんな具合に、伊都国が国際色豊かな弥生王国だったことがわかるかと思います。

奴国に点在する遺跡群

次に紹介するのは、奴国に存在した遺跡です。 奴国は現在の福岡市と春日市の市街地に存在していました。 このページでは代表的な遺跡を、こちらも3つ紹介します!

この地域は日本で最も早く弥生時代が始まった、つまり水稲農業が最も早く始まった地域の一つです。 それを象徴するのが、最も古い時代の遺跡にあたる板付遺跡です。

この遺跡からは縄文時代の地層から水田跡が見つかっており、 日本史的にも縄文時代から水稲があったのだと証明する貴重な遺跡です! この板付遺跡が最盛期を迎えたのが紀元前400年ごろでした。

板付遺跡の最盛期から200年ほどたった紀元前200年ごろになると、 王国の支配者の墓と呼ぶべき大規模な墓を有する集落が出現します。 それが、須玖岡本遺跡です!

この王墓と呼ぶべき墓からは中国製の鏡や青銅器、ガラス製の勾玉などが納められていたことからも、 中国と関係を持つ王の墓とされています。

そしてこの奴国には、王以外の人々が眠る共同墓地も存在しました。 その墓地跡が、金隈遺跡です!

写真の土器のようなものは、甕棺と呼ばれる棺です。

こんな具合に、奴国の痕跡は大部分が市街地化した今でも、垣間見ることが出来ます。

このエリアに見られる墓・甕棺墓

さて、このエリアで共通して見られる墓制として、満を持して甕棺墓を紹介しましょう!

この甕棺墓は日本中に分布しているみたいですが、 特にこの時代の九州北部地域で見ることが出来ます! その中には、かの有名な吉野ヶ里遺跡も含まれます!

福岡県の金隈遺跡

佐賀県の吉野ヶ里遺跡

どうやらこの時代の九州北部は、国は別々でもある程度は同じ文化圏を持っていたみたいです。

では、そもそもこの甕棺墓は何処由来なのでしょうか。 その答えは、実は大陸由来なんです。春秋戦国時代に中国で誕生し、朝鮮半島でも作られているようです。

大陸文化が伝わった要因は?

支石墓や甕棺墓といった大陸由来の墓制が九州北部に伝わっていた! と素直に受け止めるのもいいですが、このサイトでは、リアルな古代史を追求するので、もう少し踏み込んでみます! なぜ大陸から人々が移住して生きたのでしょうか。

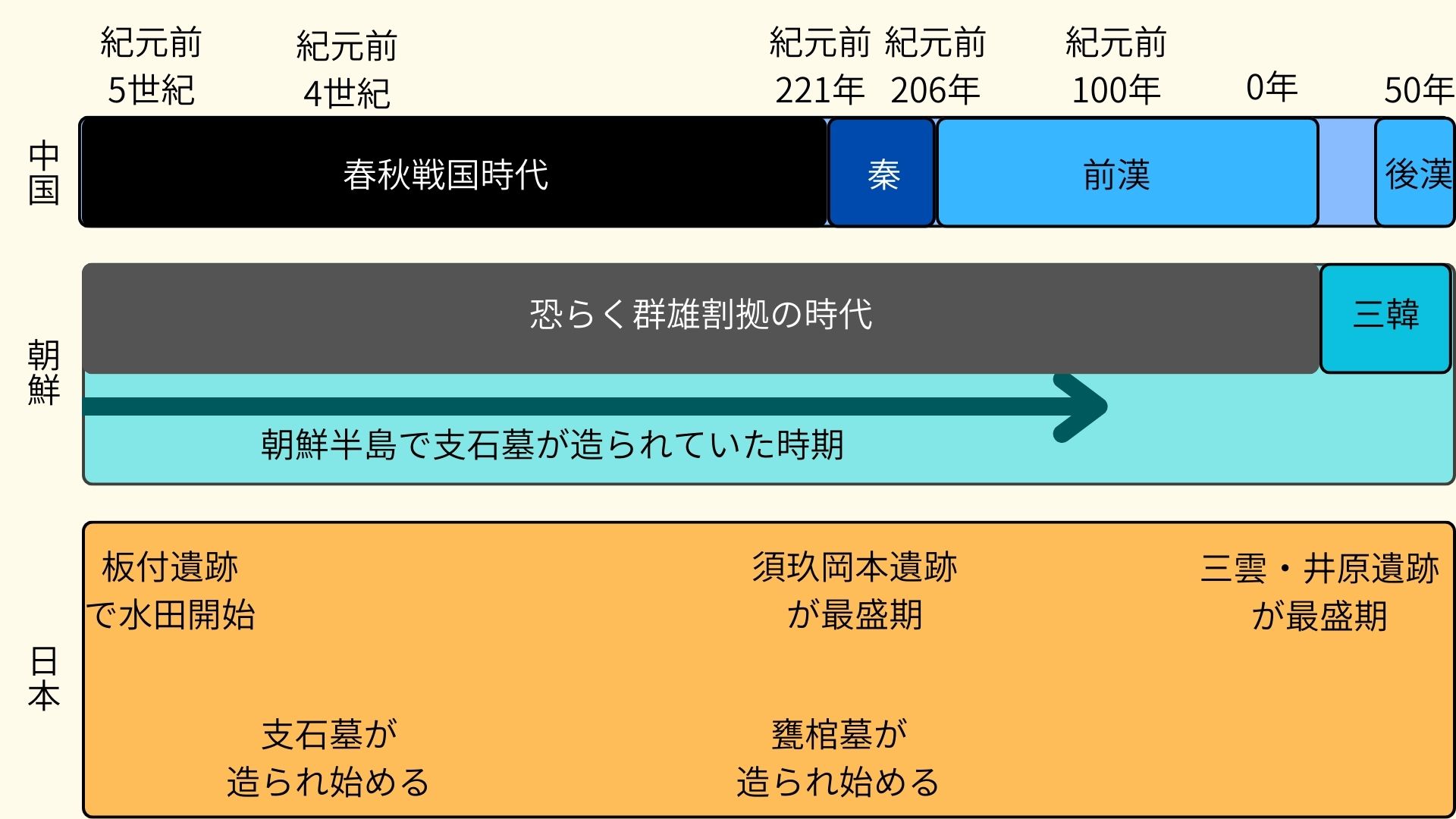

改めてですが、このページで扱っている時代は、だいたい紀元前5世紀から紀元後50年ごろです。 この時代、大陸ではどんな時代だったのかというと、春秋戦国時代!そう、『キングダム』の時代です! そして朝鮮半島でも国家が存在しない争乱の時代だったとされています。 これらの内容をざっと年表にしてみると、以下の通りです。難しいと思われたらスルーしてくださいね。

要するに、この時代の東アジアをまとめると、争いばっかりじゃねーか!

って訳です。そうなれば、文化を引っ提げて比較的安全な九州北部に移住するのも十分に考えられますよね。

事実、奴国の須玖岡本遺跡が最盛期を迎えたのは秦が中国統一を果たした時期なのも、単なる偶然ではなさそうですよね。

ただ、この時代の日本の盟主と呼ぶべき存在は出雲でした。 出雲を舞台とする神話に九州北部が登場しないことを考えれば、 九州北部は最早、文化も言語もまったくの別の国だったのかもしれませんね。 もちろん、“かも”ですよ(念押し)。

まとめ

このページでの内容をまとめると、

- 九州北部はこの時代、あまり神話には登場しない

- 大陸由来の文化を今に伝える遺跡が九州北部には多い

- 九州北部で見られる墓である支石墓や甕棺墓は大陸由来の文化

- この時代の東アジア全体が争いが多く、移住先として機能していたと考えられる

- 出雲が支配していた当時の日本とは全くの別の国だったかも

といった具合です。

そんな独自の勢力圏を築いていた国々は、 橿原時代になると近畿のヤマト朝廷に対抗してか、特に奴国は行動を起こします。 日本史に燦然と輝く“アレ”を中国の皇帝から貰うことになります。