神話に少し登場する古代浪速

大阪が神話に初めて登場するのは、神武天皇の神話です。

神武天皇が日本を支配するために大和へ向かっている最中のこと、 今の大阪湾に入ると波が早くなったので、この地域を「なみはや(浪速)」と呼ぶようになったそうです。

そして大阪湾岸に上陸すると、当時の奈良・生駒を治めていた豪族が待ち伏せていて、戦闘になります。 その結果、神武天皇の軍は負けて、敗走することになりました。

この後、大阪はしばらく神話に登場しなくなります。 ひとまずは、この出来事について深掘りしていきましょう。

大和との関係性

先ほどの神話、大阪湾で迎え撃ったのは生駒の豪族だったことから、 古代大阪は奈良の勢力下という、現在とは逆の立ち位置だったことが想像できます!

そんな状況だった理由は、当時の大阪の土地に問題があったからだと考えられます。 当時の大阪、特に大阪市内周辺は、上町台地以外はほとんどが海の底でした。 イメージとしては、生駒山脈の麓まで海が来ていた訳です。 わずかな陸地も、干潟になっていてドロドロ。 ですので、人が定住できる場所ではなかったと考えられています。 そんな訳で、奈良の人々にとってのゲートウェイ的な扱いだったのだと思われます。

その証拠に、奈良の春日大社の基となった枚岡神社や、 当時の奈良を治めていた神をまつる石切剣箭神社が 生駒山脈の麓に鎮座しています。

東大阪市の枚岡神社

東大阪市の石切剣箭神社

今でこそ大都市としてのイメージが強い大阪ですが、 この時代の神話にもあまり登場しない点からも、 2000年前はド田舎だったのかもしれませんね。

代表的な遺跡

先ほどまでは、大阪は奈良の勢力下にあったことを書いてきましたが、 安心してください。神話に登場していないだけで、大阪にも一大勢力は存在していました。 ただ、それを物語る遺跡があるのは大阪市内ではなく、かつての海から離れた場所に位置する高槻市と和泉市です。

まず紹介するのは、関西の方なら一度は目にしたことがあるはず、高槻市の安満遺跡です。 JR高槻駅と阪急高槻市駅のそれぞれの京都側に広がっている、あの公園です!

この遺跡は関西圏で最も古い段階の稲作跡が見つかっており、 関西でも弥生時代のはじまりの地として貴重な遺跡です!

そして大阪南部にもひとつ、大規模な遺跡があります。 それが、阪和線の和泉府中駅近くにある池上曽根遺跡です!

池上曽根遺跡はこの泉州地域の拠点集落として機能していたようで、 上の写真のような大規模な建造物も築かれていました。

そして、今回注目してほしいのが、後者の池上曽根遺跡の方です。 この遺跡から出土した代表的な文化財は、

- 新潟・糸魚川のヒスイ

- 北陸地方のメノウ

- 和歌山・紀ノ川流域の緑泥片岩

- 河内・大和国境にある二上山のサヌカイト

- など

があります。

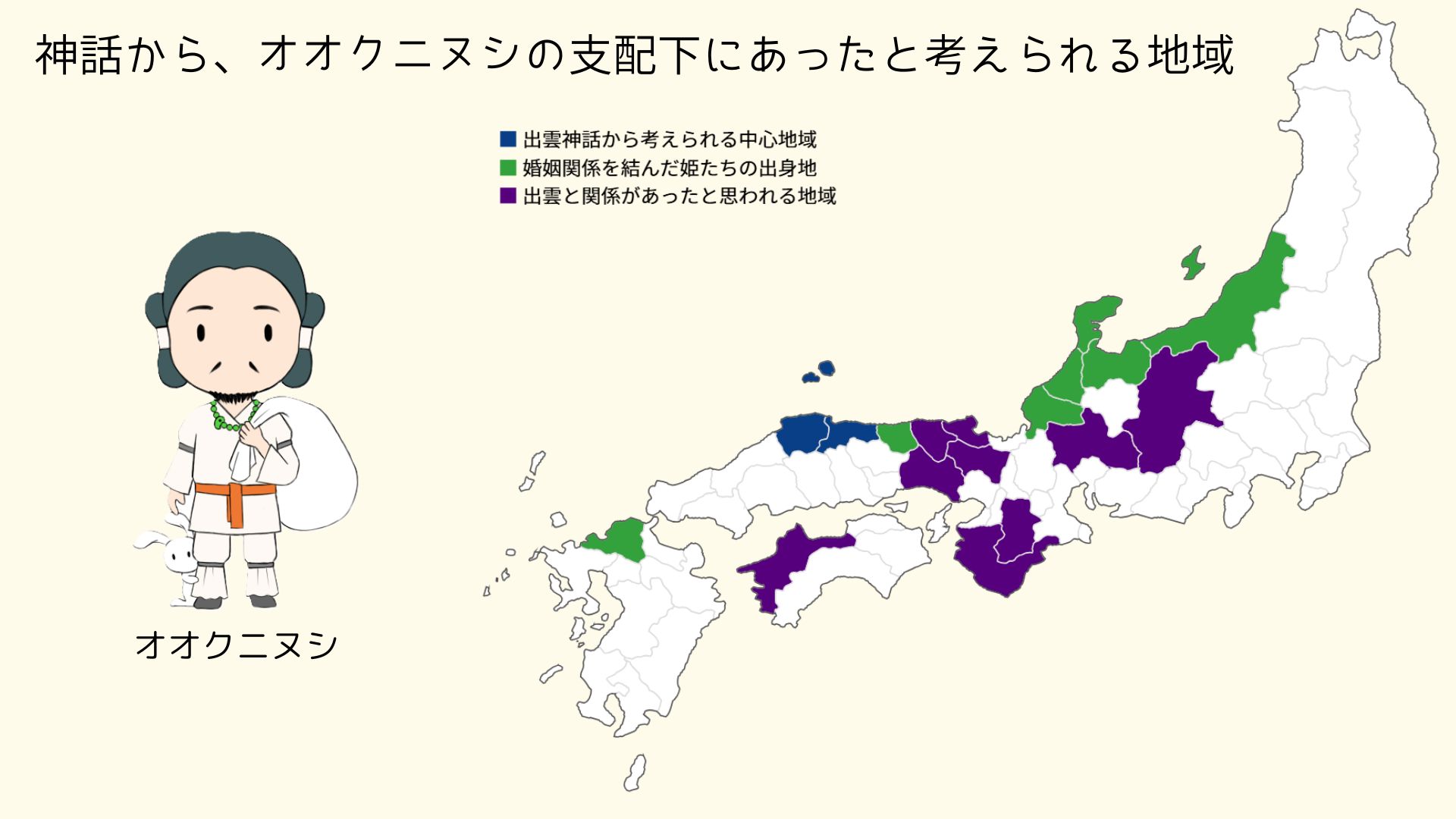

実はこれらの地域は出雲神話(特にオオクニヌシ神話)に登場する地域でもあります。 そしてこのサイトで紹介している時期は、実際に出雲王国が日本を支配していた時代。 つまり、上記の地域は出雲王国の影響下にあったと考えられます!

こんな出雲王国と関係の深い地域と交易を行っていたのが、 池上曽根遺跡という事を考えれば、出雲王国と何か関係があるのかもしれませんね。 ただ、大阪は神武天皇の神話で初めて登場した地域で、 出雲神話には登場しません。 大きな影響力はなかったのかもしれませんが、何らかの繋がりがあったことは間違いないでしょう。

ちなみに、奈良についても出雲王国の影響下なので、大阪全域が出雲の影響下だった可能性も充分あります。 ただ、情報が他地域に比べても少ないので、確かなことは何も言えません。 出土する情報がもっと充実するまでは、大阪は謎多き古代王国であることに変わりはないでしょうね~。

まとめ

このページでの内容をまとめると、

- 現在の大阪市周辺は人が住める土地が少なかったこともあり、奈良の勢力下にあった

- 人が住める環境が存在したのは大阪北部(安満遺跡)と大阪南部(池上曾根遺跡)

- 池上曽根遺跡の出土品から、出雲王国に従う国々との交流がうかがえるので、出雲王国連合に属していたかも

- この時代の奈良も出雲王国の影響下なので、大阪全土が出雲王国の影響下だった可能性もある

- ただ、神話にほとんど登場しないから、わからない点が多すぎる

といった具合です。

そして冒頭で紹介した神武天皇が奈良で即位すると、 今度は首都へのゲートウェイとしての機能を担うようになります。