神話で存在感が無い四国

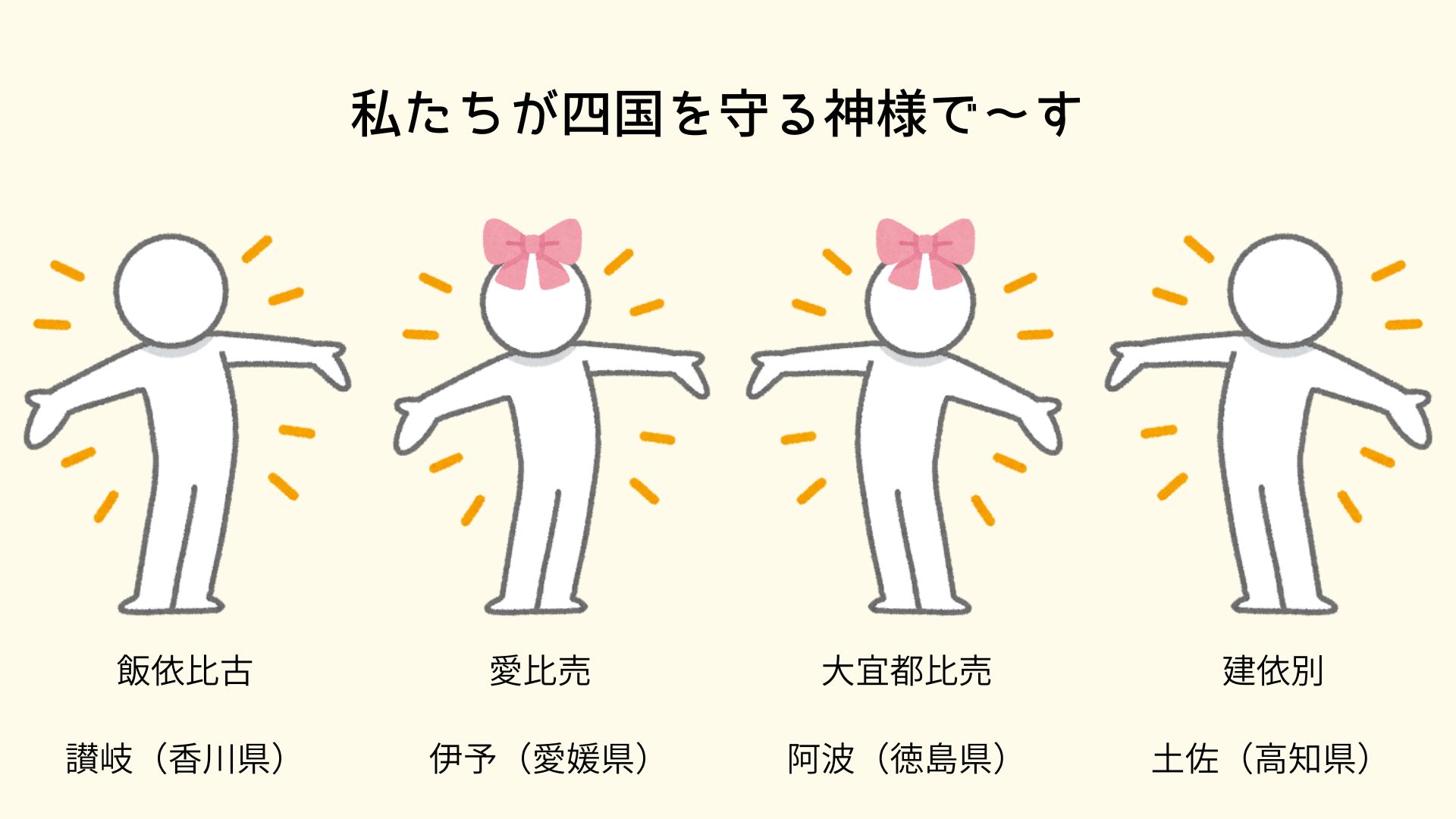

四国は、日本神話の冒頭、国生み神話の中で2番目に誕生した島で、 当時は「伊予之二名島」と呼ばれ、 1つの胴体に4つの顔があります。 伊予(愛媛県)は麗しい姫を意味する愛比売、 讃岐(香川県)は飯の霊がおりる男性を意味する飯依比古、 阿波(徳島県)は食物の女神である大宜都比売、 そして土佐(高知県)は力強い男性を意味する建依別といいます。 彼らのイメージとしては、土地の神様といったところでしょうか。 土地の神様に性別をつけているって、ありとあらゆるものを擬人化する日本人のDNAを感じますよね(笑)

特に阿波の大宜都比売は国生み神話以外でも、 穀物を生み出した神様として『古事記』に登場していて、 徳島県内には彼女を祀る神社が多数あります。下の写真はその1つの一宮神社です。

.jpg)

そんな感じで各地域ごとに神様も登場している四国ですが、 次に登場するのは神武天皇の話で、その間の高天原神話、出雲神話、日向神話に四国は一切登場しません!

「なんで?」

そう言いたくもなりますが、 出雲から九州からも距離が離れていないのに、神話に登場しないのが四国なんです。 理由はさっぱりわかりません。

見え隠れする出雲との繋がり

神話に登場しない四国ですが、当時の手掛かりがゼロという訳でもありません。 実は、数少ない手がかりからは、当時の日本の盟主的存在だった出雲王国と繋がっていた可能性が出て来るんです。

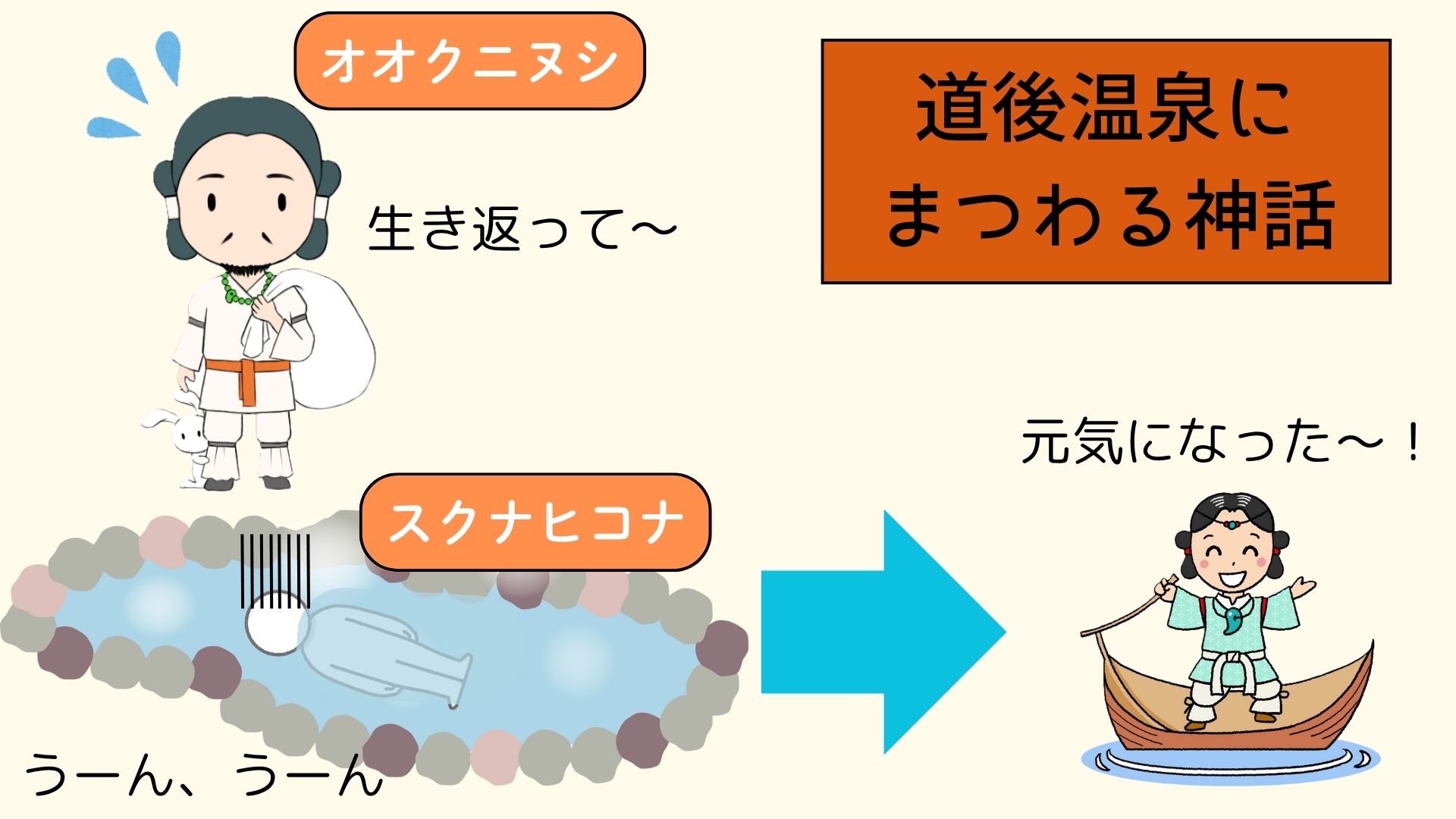

まず最初に出雲との繋がりを感じる手掛かりとなるのは、『伊予国風土記』です。 この書物自体は失われていますが、内容の一部は現在まで受け継がれています。 その内容と言うのが、

出雲のオオクニヌシは相棒だったスクナヒコナが仮死状態になっているのを見て、 蘇生させるために急いで別府の温泉から地下の水道を通して道後に持ってきました。 温泉に浸かったスクナヒコナは生き返り、すっかり元気になりました。

この神話は道後温泉に伝わる最古の話なのですが、 ここに登場するのが出雲の神々です。 そして『風土記』というのは、各地方が奈良時代に編纂した書物なので、 伊予の人々が作成した書物に出雲の神々を登場させているんです。 そうなれば、伊予と出雲にはこの時代、何らかの関係があったのかとも考えてもよさそうですよね~。

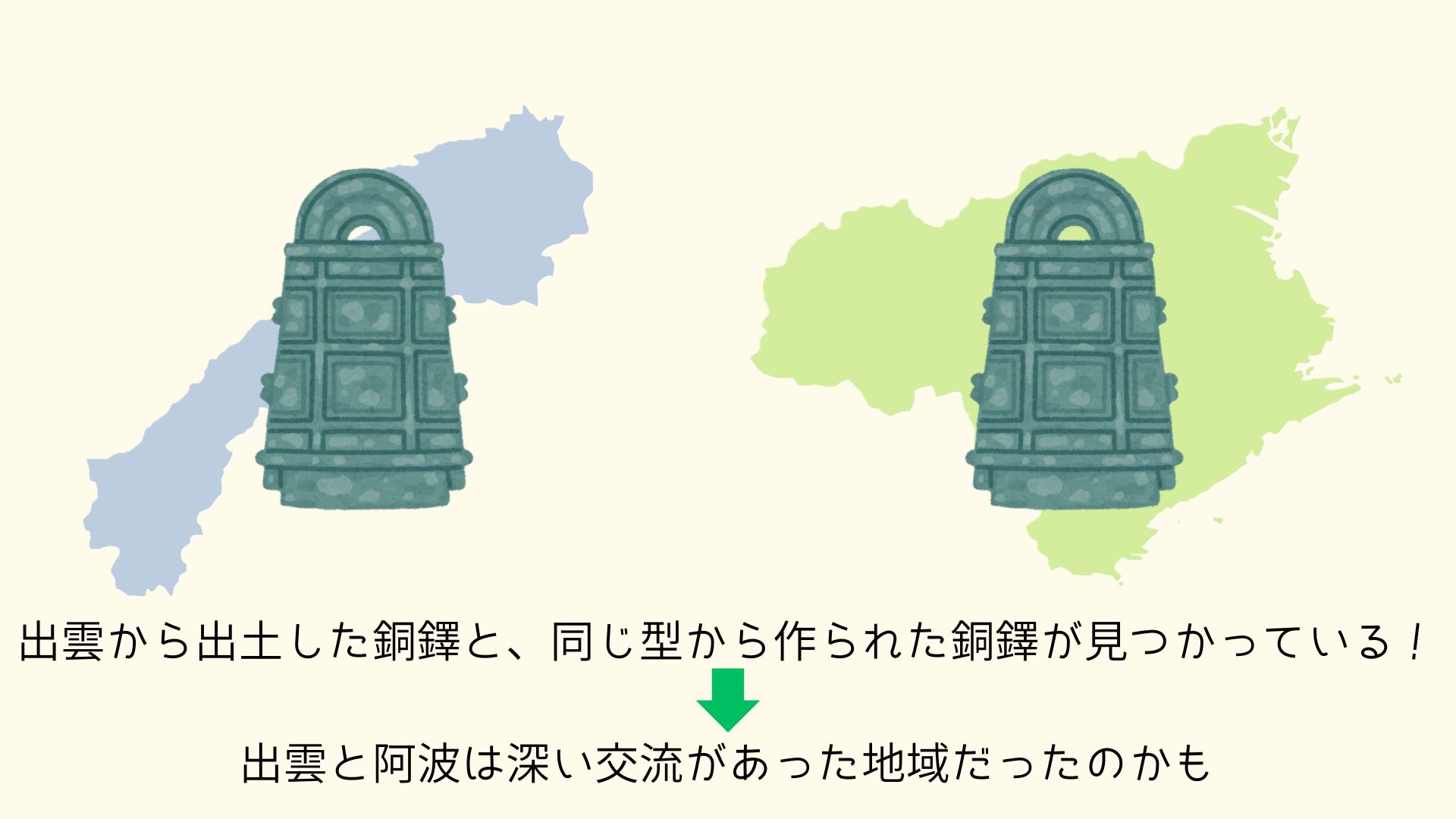

そしてもう1つ紹介したいのが、出土品です。 徳島県吉野川市から見つかった「川島銅鐸」なのですが、 実はこの銅鐸と同じ型から鋳造された銅鐸が出雲から見つかっています。 その遺跡は加茂岩倉遺跡というのですが、出土した銅鐸全てが国宝に指定されています! そんな銅鐸と同じ形の銅鐸が徳島から見つかっているという事は、 徳島は出雲と何らかの関係を持っていたかもしれないですよね~。

こんな感じで、神話の記述は少ないですが、 どうも出雲との関係が見え隠れする地域も存在しているのが四国なんです!

人口は多いのに、、、

神話に四国があまり登場しないと先ほどから書いていますが、 それは単に人口が少なかったから?と思われるかもしれませんが、 実はそういう訳ではないんです!

高知県南国市にある田村遺跡は、この時代で全国最大級の集落跡の1つです。 竪穴住居は500棟ほど見つかっているので、少なくとも1000人は暮らしていたと推測されています。 当時の日本を思えばかなりの都市と考えてもいいでしょう!

香川県善通寺市にある旧練兵場遺跡も、全国有数の規模を誇る遺跡です。 先ほどの田村遺跡と同規模で、その広さは佐賀県の吉野ヶ里遺跡に匹敵します。

そう、出雲との関係が見つかっていない高知や香川からは 全国有数の集落跡が見つかっているので、 古代四国はかなりの人口が暮らしていた地域だったんです! なのに、神話では描かれてないんです。

もちろん、まだわかっていない点が多い時代なので、 現時点で断定できることはほとんどありません。 ただ、人口が多かったはずなのに、神話では登場すらしないというのは、 何か理由がありそうですよね。 それを制約なしに考え放題なのが古代史の面白いところ!って訳です。

そして、奈良で神武天皇が即位すると、 四国は地理的に近い東部を中心に天皇家の勢力下に入っていくことになります。