神話に登場しないけど、人は住んでた古代毛野

この時代(出雲・日向時代/弥生時代中期)の関東地方は、出雲神話や日向神話には登場せず、存在感が薄い地域です。 だからといって人が住んでいなかったという訳ではありません。安心してくださいね。

ただ、残念ながら群馬県については、この時代の遺跡はあまり発見されていないので、人の入植が進んでいなかったと考えられます。 一方の栃木県では、佐野市の出流原遺跡などが見つかっていることからも、ある程度の人口がいたと考えられます。 そして、この遺跡の出土品から、縄文と弥生の両方の文化が混ざった社会だったこともわかっています。

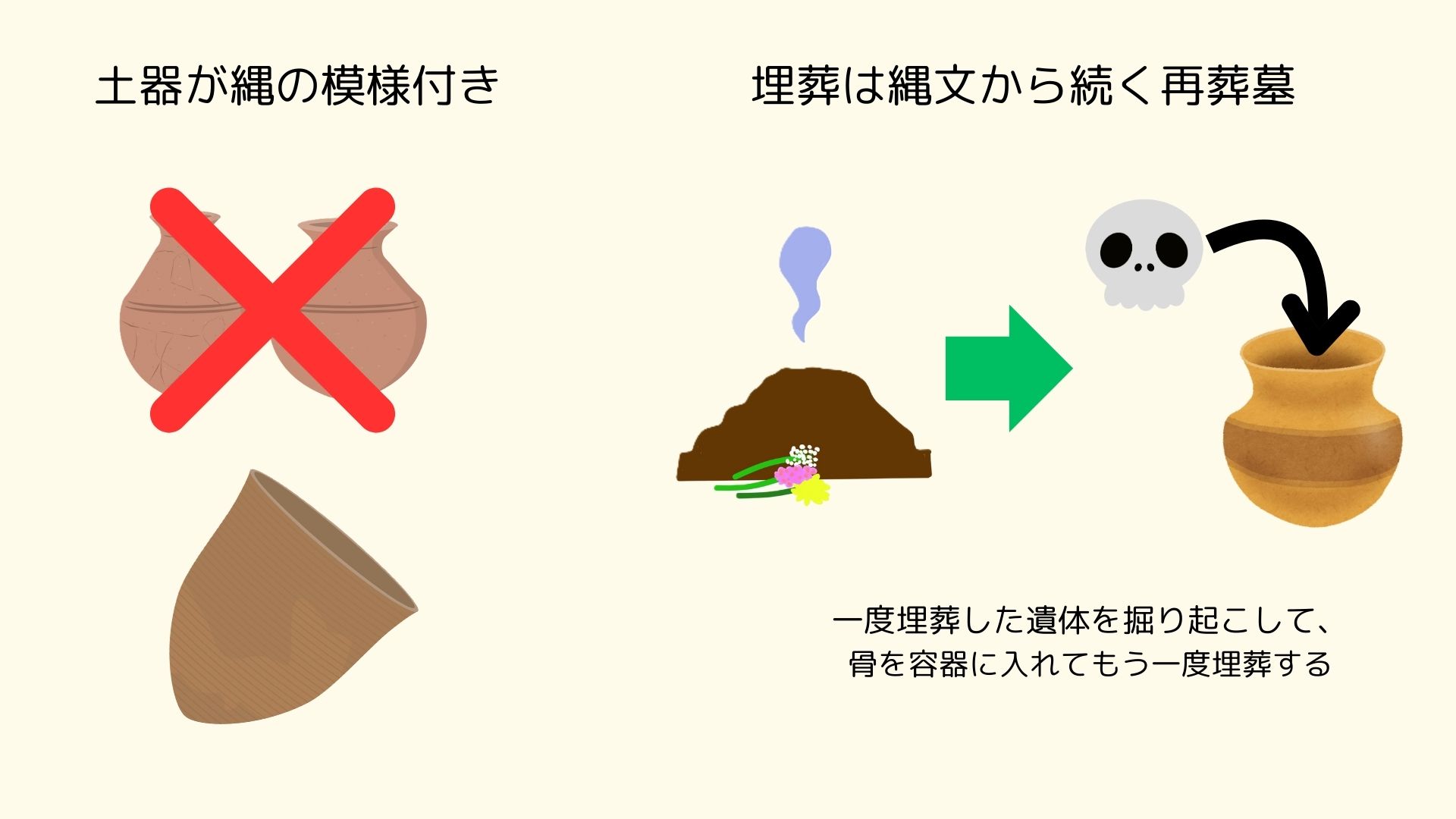

まず、土器は弥生土器とは異なり、この時代でも縄の模様が付いた土器を使用していたようです。 他にも、縄文時代の「再葬墓」という埋葬方法も、この地域では続いていました。

つまりこの地域は、縄文と弥生の間に居続けた地域だったという訳です!

そんな古さが残る地域は、纏向時代(弥生末期~古墳前期)に皇族が支配する「毛野国」となり、 東国の要として重要視されるようになります。

この「毛野」は奈良時代に分離して「上野(群馬)」と「下野(栃木)」になります。

少なくとも古墳時代は同じ国だった群馬と栃木ですが、ちょっと大きすぎますよね? 同じ地域だと言う印象も、現在ではあまりないですし、、。 本当に同じ地域と言う認識で造られた国だったの?という疑問を持たれる方は多いと思います。

ただ、この地域に伝わる伝承では、赤城山(群馬県)と男体山(栃木県)の神が、中禅寺湖を巡って争ったなど、 国境と言う概念を感じさせない内容が伝わっています。 もしかすると、神聖視する対象が同じ(日光山?)などといった理由で同じ地域として認識されていたのかもしれません。

.jpg)

赤城山と男体山の神々が争った場所と伝わる戦場ヶ原

そして神武天皇が即位した橿原時代(弥生時代後期前半)になると、 毛野の地域にもヤマト朝廷の影響が及び始めるようになります。