関東での倭国大乱は?

このページで扱う時代は、倭国大乱時代です。 ただ、近年の発掘調査から、戦いの舞台となったのは瀬戸内海周辺の近畿、四国、中国地方だったと考えられています。 理由は、要塞のような遺跡がこの地域から集中的に見つかっているからです。

となれば、関東はどうだったかというと、 ある程度の戦闘があった時代なので平和な時代ではないですが、 倭国大乱に巻き込まれていたとは考えづらいですよね。

しかし、このページを読めばその考えは変わります!

弥生町遺跡

まず初めに、この時代の遺跡について見ていきましょう。

倭国大乱の時代に栄えたのが、東京大学キャンパスのある弥生町遺跡です。 この遺跡は弥生時代の名前の由来となった遺跡です!

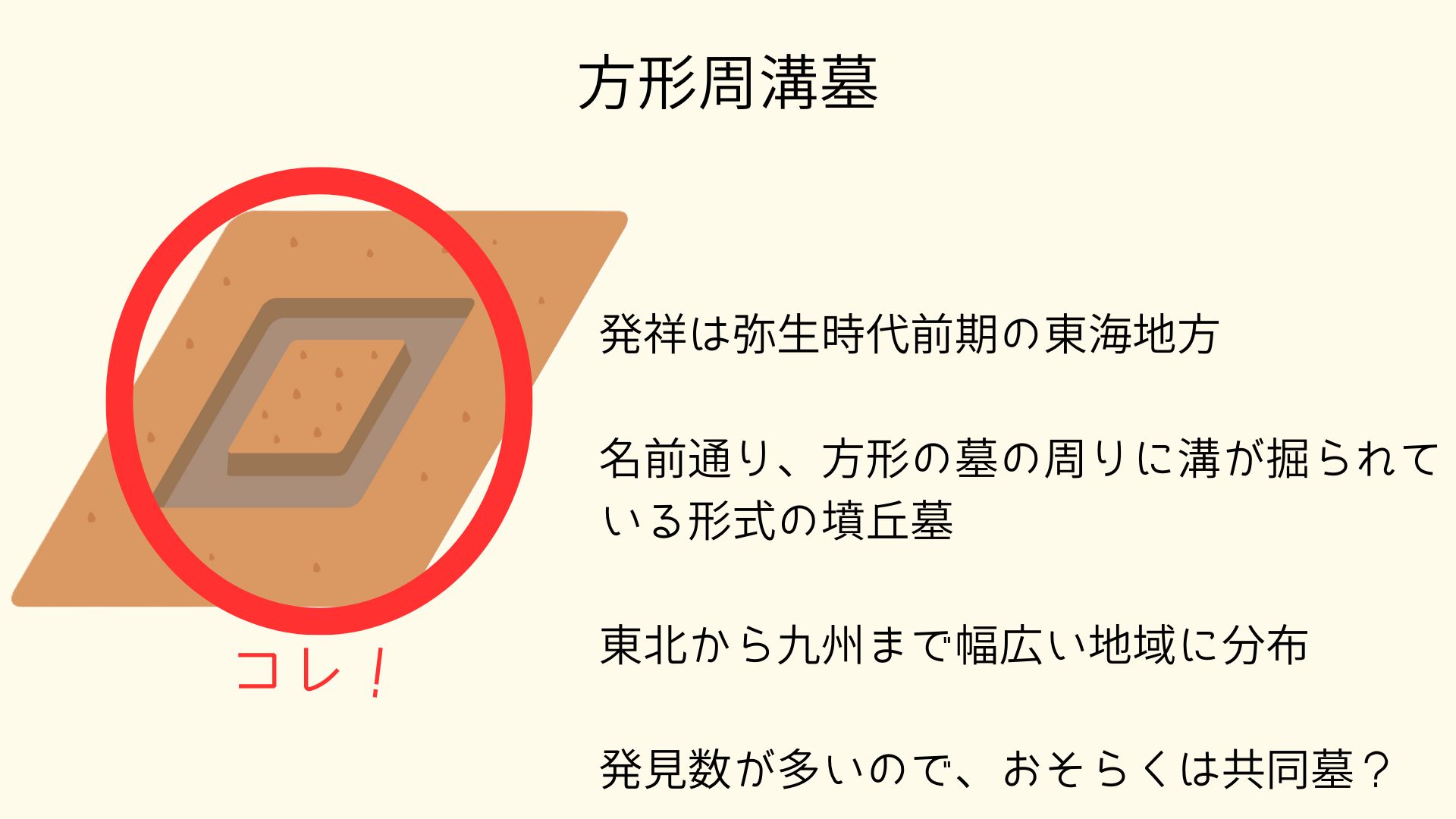

まずこの遺跡は、明治以降で初めて弥生土器が見つかったことが特筆すべき情報です。 ほかには、東海地方で誕生した方形周溝墓が複数存在しているので、 他地域との文化交流があったと考えられます。

他にも、 遺跡は堀で囲まれた環濠集落なので、ある程度の防御が必要だった環境にあったとも考えられます。 ただ、環濠集落は倭国大乱以前から存在するので、大乱と関係があるのかは判断しづらいという訳です。

と、ここまで書いてきましたが、逆にこれくらいしか書ける情報がありません、、、。 これだけだと面白くないので、この時代の手掛かりとなりそうなものを探してみると、 埼玉県民の方に馴染みが深い神社に興味深い情報がありました。

神社から見える歴史

正月の三が日に約200万人もの方が参拝に訪れる、全国有数の神社が、 武蔵国一之宮である大宮氷川神社です。

.jpg)

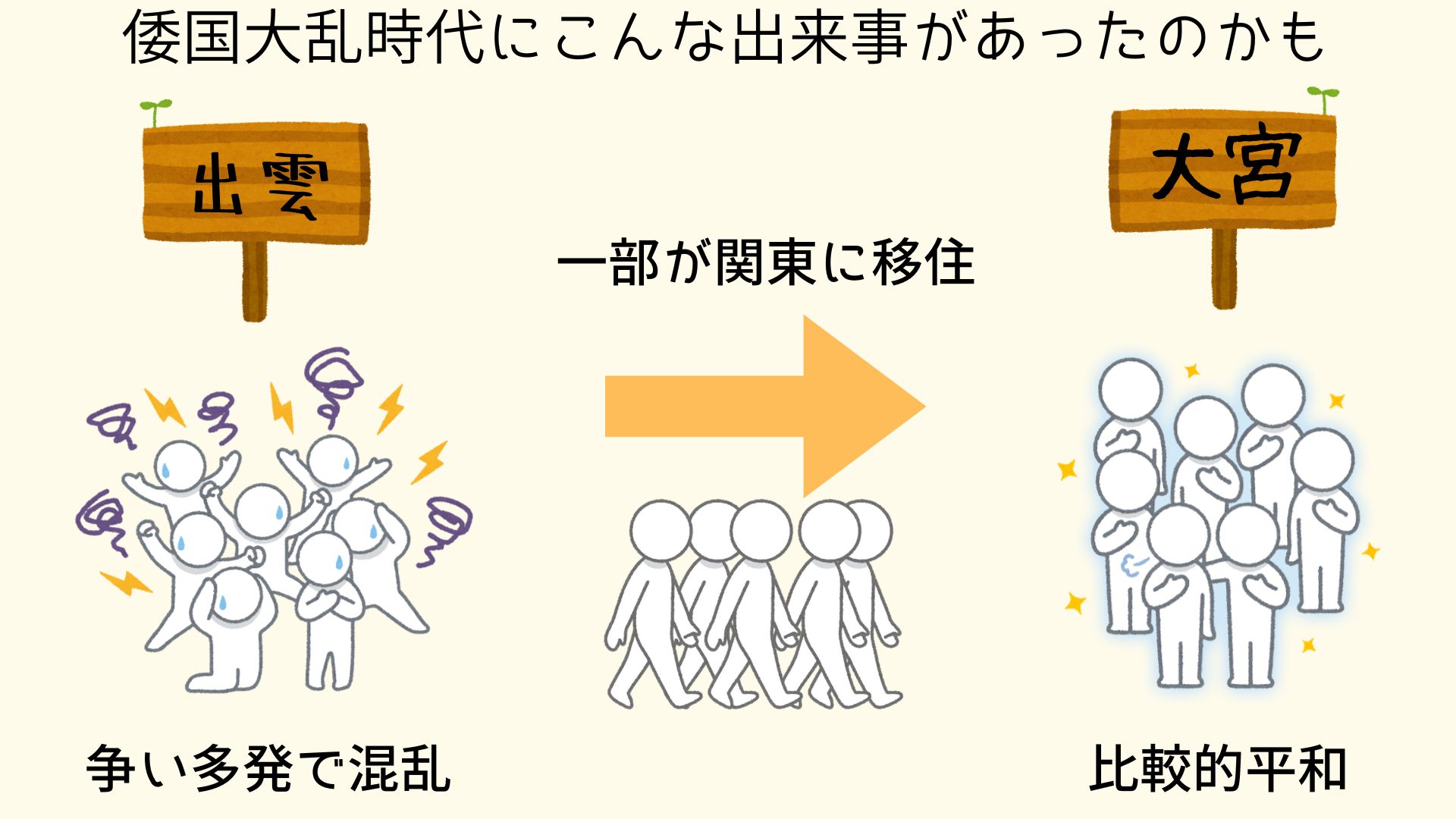

そしてこの神社、興味深い伝承があるんです。 その伝承の中身はと言うと、 第5代天皇の時代に、出雲族が武蔵に移住してきて、 出雲の神を氷川に祀ったとされているんです!

まず第5代天皇がいつの時代なのかですが、 実在すれば倭国大乱初期の天皇とされています(かなりの諸説あり)。

また、実はこの時代、出雲は倭国大乱の主要な争いの場所だったんです。 そんな危険な場所だった出雲から移住した人々が建てたのが、出雲の神を祀る大宮氷川神社なんです! つまり、倭国大乱から逃れるために、出雲の人々が埼玉に避難したかもしれないのです!

先ほどは倭国大乱とはあまり関係がないと書きましたが、 神社の伝承などを見てみると、無関係ではない可能性が出てきましたよね? もしかすると、弥生町遺跡の人々と出雲の人々は何らかの繋がりを 持っていたのかもしれないですよね?距離的にもすごく遠いわけでもないですし。 そんな想像を膨らませることも出来るのが、古代史の面白いところ。

そう、私たちがわからないだけで、古代日本は想像以上に行動範囲が広く、 複雑な関係に絡み合った世界なんです。