なにかと神話に登場する木の国

皆さんは、和歌山の別名である「きのくに」の名前の由来を知っていますか? 諸説あるのですが、最も有力なのが「木の神様」が鎮座している地域だからです。そう、「木の国」って訳です。 その木の神様というのが、「五十猛(別名:大屋彦)」で、 出雲神話に、たびたび登場します。

最初に登場するのが、スサノオが地上に降り立った時です。

この時に、

スサノオの子どもである五十猛も一緒に降り立ちます。

しかし、この頃の国土は荒れ果てて、緑はほとんどありませんでした。

そこでスサノオは、五十猛に木々の種を与え、

この国中を緑いっぱいにして来い!と言いました。

五十猛は二人の妹と共に国中に木々を植えて回り、

そして最後に木々を植えた場所に鎮座しました。

その場所を人々は、「木の国」と呼ぶようになりました。

というお話です。

次に登場するのが、オオクニヌシの試練です。

オオクニヌシの兄達に命を狙われ続けていたオオクニヌシは、

母の助言で「木の国」の神に相談に向かいます。

「木の国」の神である大屋彦(五十猛の別名)は

その相談を受けて、スサノオの国へ逃げるように提案します、

そしてオオクニヌシを、追ってくる兄達に気付かれないように、

そっと逃がしてあげたのでした。

というお話です。

これらの神話からも、出雲と紀伊(木の国)は深いかかわりがありそうですよね。 では次に、この時代から伝わる神社から古代紀伊を見ていきましょう!

神話に登場する神社

先ほど紹介した五十猛(別名:大屋彦)

が鎮座しているのが、和歌山市にある伊太祁曽神社です。

写真からもわかると思いますが、

ちょっと変わった形の造りですよね。

実はこの、横長の建物(拝殿)の下に参道があるという造り、

和歌山県で見られる独自の建築なんです。

和歌山市の中言神社

海南市の宇賀部神社

更に付け加えると、この形状は五十猛に関係する神社でのみ、見ることが出来ます。 となれば、おそらくこの形状は、この一族の宮殿の名残と考えてもいいのかもしれません。

和歌山の遺跡・青銅器

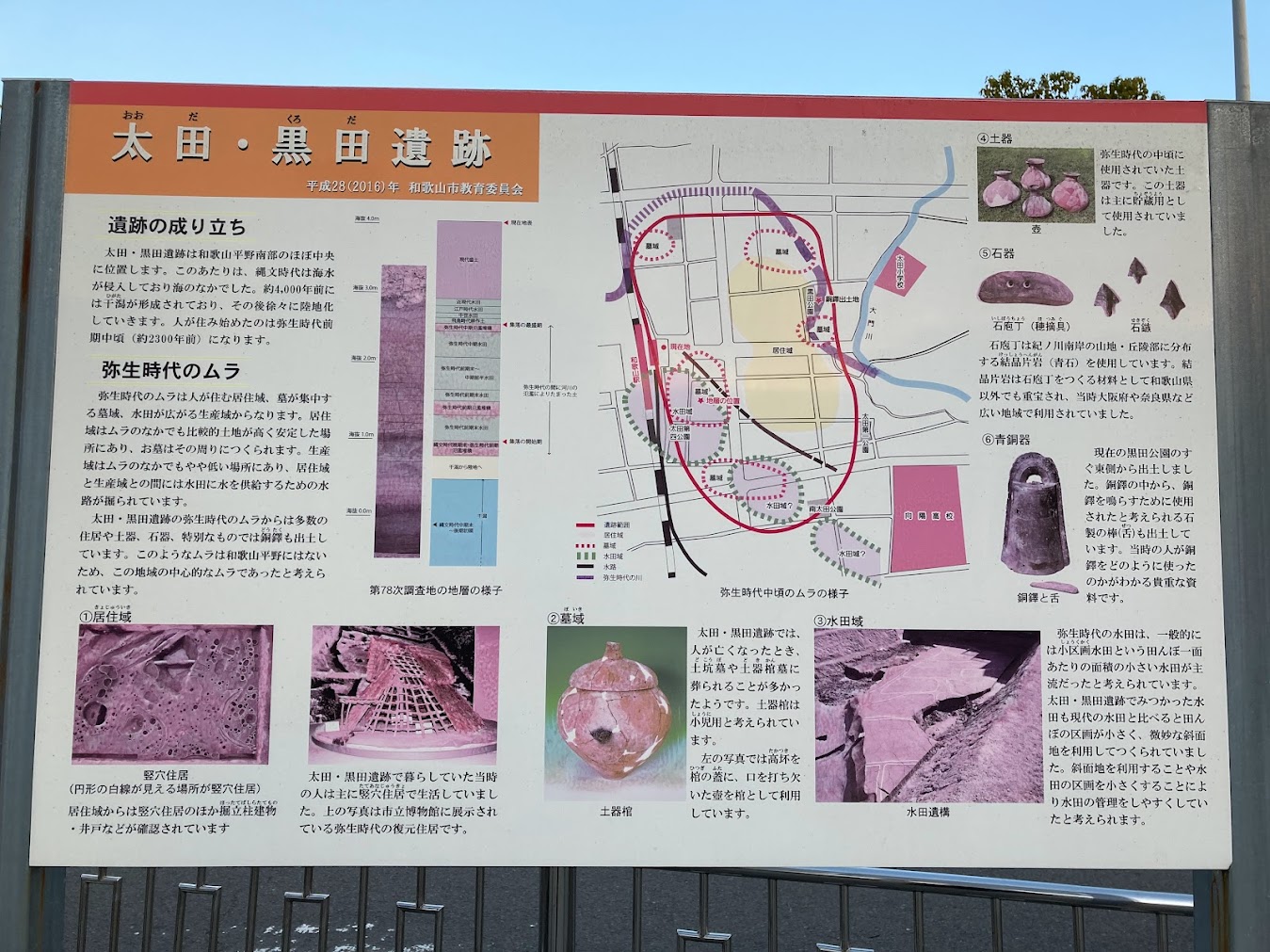

JR和歌山駅の東側に、この地域で最も大きな集落跡が見つかっています。

「太田・黒田遺跡」です。

ほとんどが市街地化しているので、

遺跡公園のようなものは一切ないのですが、

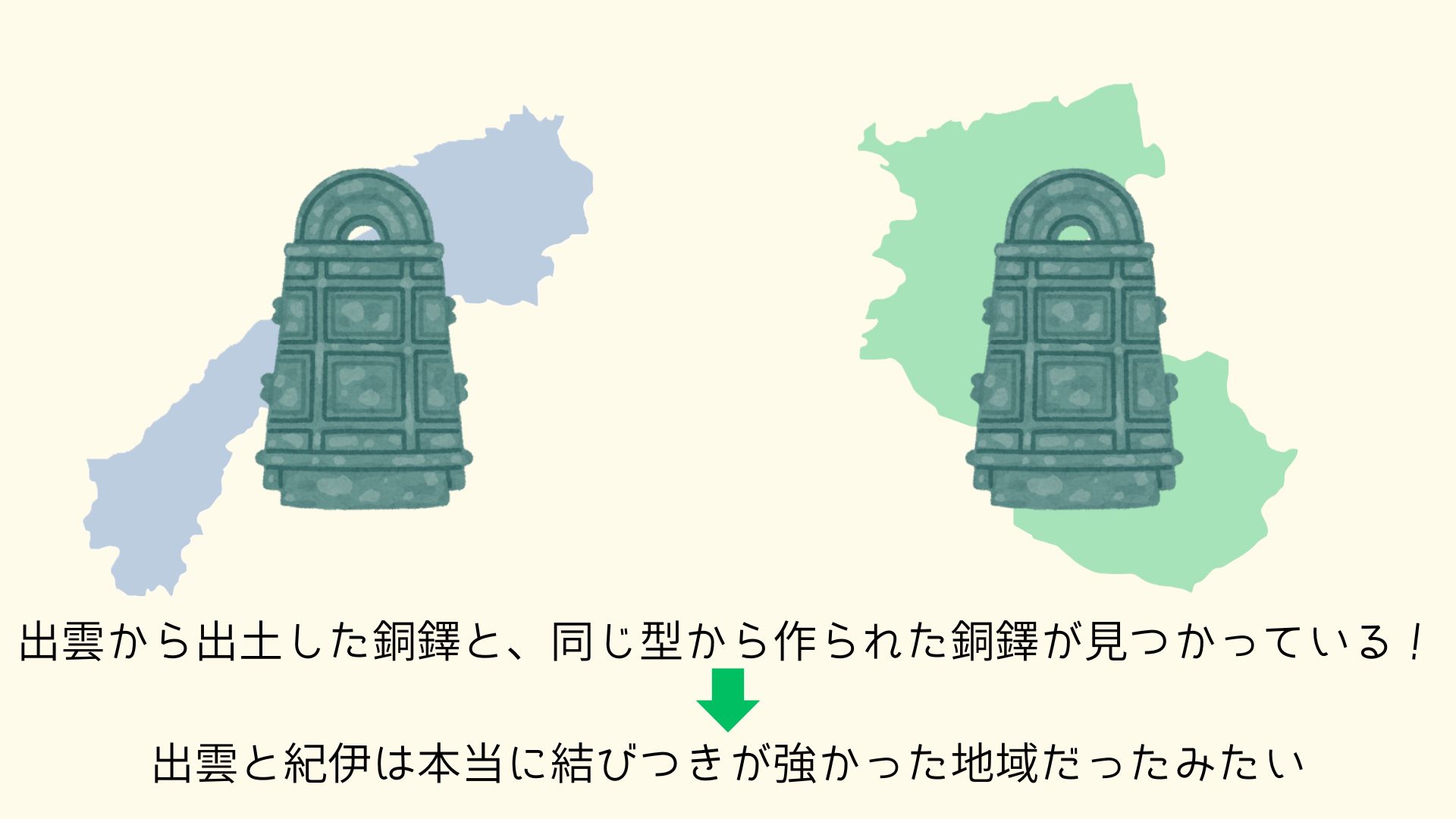

発見されたのは、出雲から出土した銅鐸と同じ型から作られた銅鐸です。

出雲と紀伊が深い関係だったことが神話だけでなく、銅鐸からも言えるんです!

そして面白いことに、かつてはこの遺跡のすぐそばに、

「木の国」の神様を祀る伊太祁曽神社があったんです。

まさしくこの遺跡は、古代きのくにの首都と考えてよさそうです!

ただ、伊太祁曽神社はあとの時代に郊外に移転しています。 その理由は別のページで紹介しますね。

出雲と紀伊を繋ぐもの

出雲神話に何度も登場する紀伊ですが、その理由は何故でしょうか。 地理的に見ても近いわけでもなく、何なら日本列島を横断しなければなりません。 何故ふたつの地域は繋がっていたのか。 その理由の一つと考えられる伝承が、和歌山県の神社に残っています。

和歌山県御坊市にある熊野神社は、 出雲の人々が紀伊に移住するとき、 神々を一時的にお祀りした場所で、 その後に新熊野に移ったと伝わっています。

ん?新熊野?ってなりますよね。熊野と言えば、

和歌山県南部にある熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の熊野三山と呼ばれる神社が有名です。

その中で最も歴史が古く、筆頭とされるのが熊野本宮大社です。

こっちが新しい熊野だという伝承のようです。

実は出雲にも熊野大社という、大きな神社があるんです。 つまり、この時代に出雲から紀伊に移住した人が、 出雲の熊野大社から移住先の和歌山県の熊野本宮大社に 神様も引っ越しを行ったということみたいです。

古代の人々の大移動が、 神話でも描かれる出雲と紀伊との関係に繋がるという訳ですね。

しかも、熊野本宮大社の主祭神はスサノオです。 もしかすると、オオクニヌシが向かったとされる スサノオが住んでいる国は、 この熊野エリアなのかも。

まとめ

古代きのくにの名残として、以下のものを紹介してきました。

- 横長の拝殿の下に参道がある神社

- 出雲と繋がっていたことを示す銅鐸

- 出雲との繋がりは、熊野という地名からも伺える

こんな感じで出雲と繋がっていたことで繁栄した古代きのくにですが、 出雲の国譲りによって、きのくにも大きな変化を迫られることになります。