橿原を追われた?天皇家

「倭国大乱─────」

恐らくは戦国時代にも匹敵する内乱の時代。

なのですが、残念ながらこの時代の出来事を記した歴史書は『魏志倭人伝』しかありません。

そう、『古事記』と『日本書紀』には具体的に「倭国大乱」という名称は登場しません。

では最初に、倭国大乱は『古事記』と『日本書紀』ではいつ頃の話か、どの天皇の時代かを考えていきましょう。

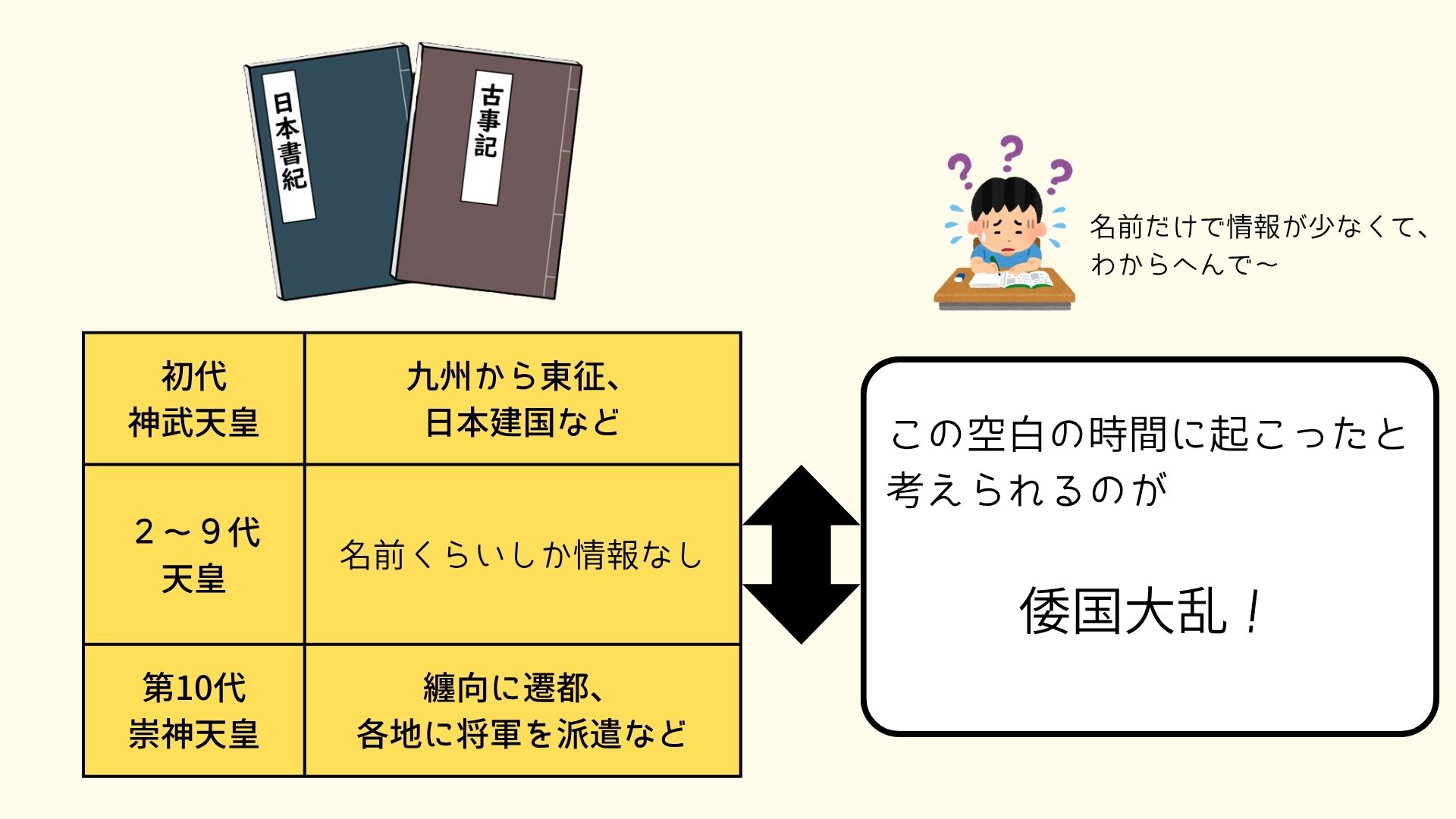

まず、倭国大乱時代の前後に位置する時代はそれぞれ、神武天皇が橿原に都を置いた時代、纏向に都が置かれた時代です。 このことから、初代神武天皇と、纏向に都を移した第10代・崇神天皇の間の時代に、倭国大乱があったと推測できます。 ただ、この間に存在したとされる8人の天皇は、 『古事記』と『日本書紀』では何故か、名前と年齢くらいしか情報が記されていない天皇なんです。 つまり、この書かれていない情報の中に、倭国大乱があったという訳です。

「なんで書いてないねん!」

となりますが、もしかすると、

倭国大乱で天皇家にとって恐ろしい出来事が、歴史書にも残したくないような不都合な出来事が

起こっていたとしたら、『古事記』と『日本書紀』から除かれたのも考えられますよね?

そんな不都合な出来事とは何か?そのヒントが、実は「倭国大乱」という名前にあるんです!

この「倭国大乱」は日本ではなく、中国で名付けられた名称です。 そして、中国で「大乱」とはどんな意味なのかと言うと、 「王朝の交代」です。 「王朝の交代」となれば考えられるのが、

- 王族の滅亡

- 首都陥落

くらいでしょうか。

天皇家は現在まで続いているので滅亡は除外すると、 首都陥落が有力候補として挙げられると思います!

「神武天皇が九州から遠征してまで手に入れた大和を手放したなど、 末代までの恥!そうや!その事実を歴史書に残さなかったらええんや!」 といった考えがあってもおかしくはないですよね?

この考えが正しいとすれば、『古事記』と『日本書紀』の空白期間に起こったのが、 天皇家が都を追われるほどの戦闘があった「倭国大乱」という訳です!

そして、情報がないので都を追われた天皇の勢力がどこにいたのかは 本当にわかりません。

日本史上最強の兄弟姉妹

『古事記』と『日本書紀』の空白期間なので何も情報を得られないのかと言えば、 そういう訳でもないんです。

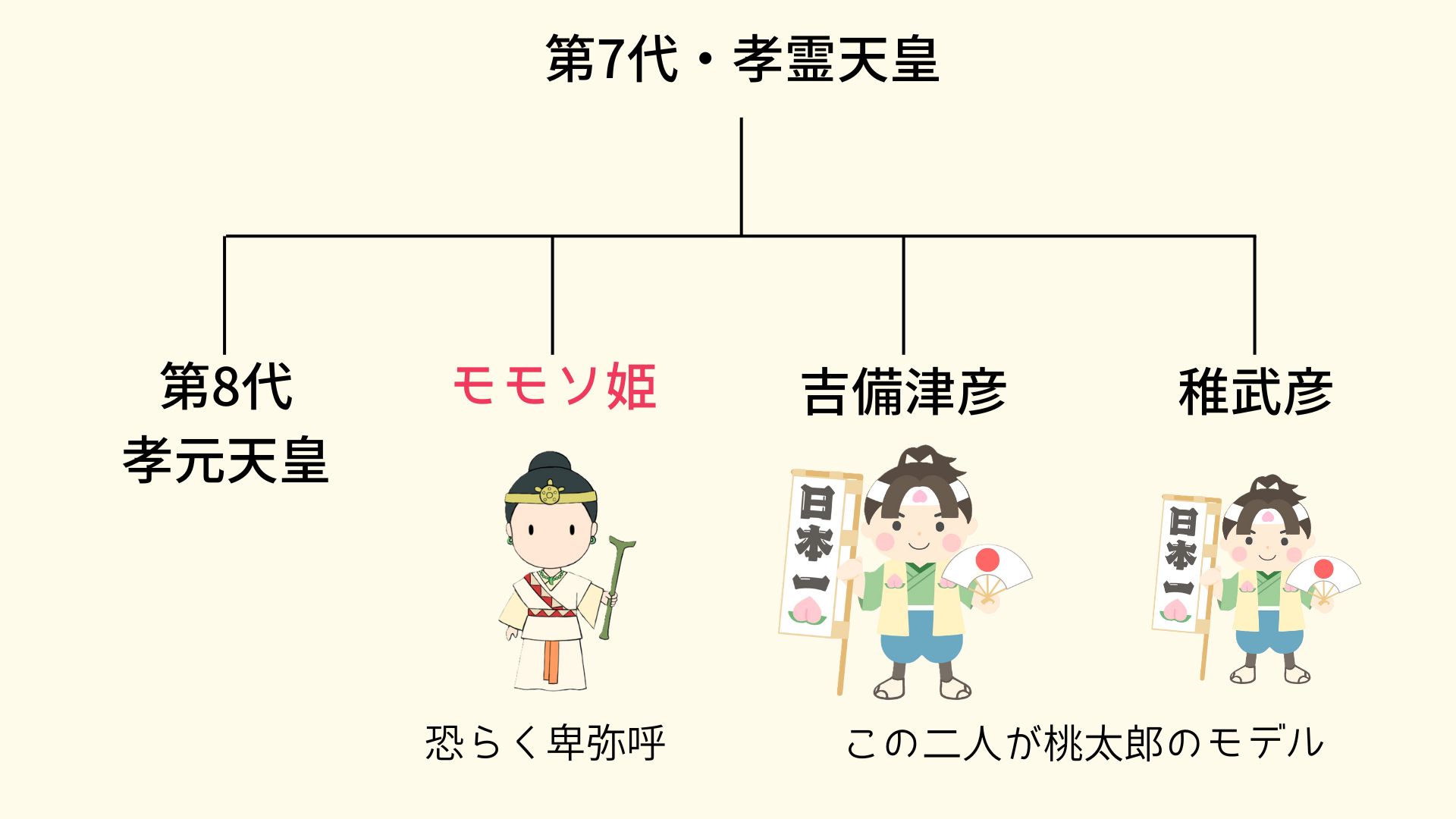

名前しか登場しない天皇たちですが、ある程度の家系図は読み解くことが出来ます。 そこで興味深いのが、第7代孝霊天皇です。 この天皇も名前くらいしか登場しない天皇の一人です。

そんな第7代天皇の代表的な4人の子供たちは、こんな人たちです。

- 長男:第8代天皇

- 長女:モモソ姫(巫女で、卑弥呼の有力候補)

- 皇子:吉備津彦 (吉備を平定した将軍)

- 皇子:稚武彦(兄である吉備津彦命と共に吉備を平定した将軍)

吉備と言うのは、現在の岡山県です。そう、岡山を平定した将軍が皇子二人。 この二人の伝承が多く残る岡山県では、この二人が桃太郎のモデルと言われています。

そう、桃太郎は卑弥呼の弟だったんです!

さて、テンションが上がる内容ではありますが、 本題は倭国大乱時代の出来事についてです。 倭国大乱を鎮めた卑弥呼の正体だと言われるのがモモソ姫です。 そのモモソ姫の弟にあたる皇子二人が、 将軍として吉備を平定しているということから、 彼らの敵は吉備だったことがわかります。

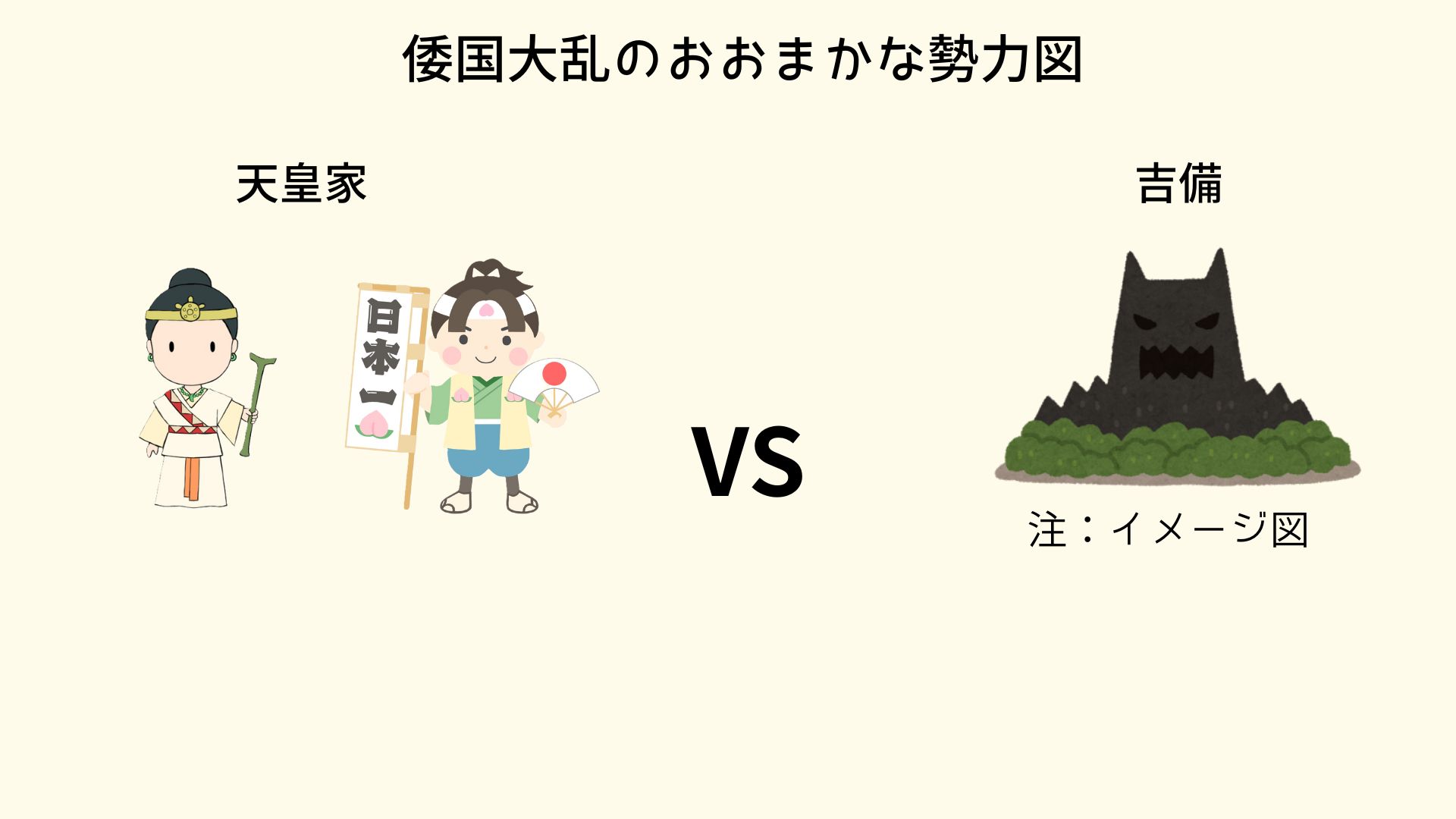

そうなると、倭国大乱の大まかなな関係図は以下の通りになります。

吉備側の情報は別ページで紹介しますね。

そんな勢力図のなかで、モモソ姫の二人の弟が吉備を平定したことで、 天皇家はかつての本拠地・大和に戻ることが出来たのでした。

女性の王とは

ここで、『魏志倭人伝』の情報から考えれば少しおかしくない?と思われる情報についても書いておきましょう。

『魏志倭人伝』では、卑弥呼以前の70~80年ほどの期間は男性が王に就いていたが、国が乱れたので、 女性である卑弥呼を王位に就かせたところ国が安定した、と書かれています。

「天皇がいるのなら、王は天皇のはず。なんかおかしくない?」

こんな疑問を持たれたかと思います。ここで、この疑問を解決するであろう、ある説をご紹介します。 その説が、ヒメヒコ制です!

ヒメヒコ制は古代日本での統治形態に関する説です。 中身は、 「かつてこの地域を治めたのは「~ヒメ」と「~ヒコ」である」といった伝承は日本各地に伝わってる。 つまり、日本各地の伝承から、古代日本では女性と男性がセットで統治していたのではないか、というものです。 「ヒメ」の女性は祭祀的な役割を。「ヒコ」の男性は軍事的な役割を担っていたと考えられています。

まず、軍事的な「ヒコ」は天皇だと認識していいでしょう。 そうなると、卑弥呼が就いたのは祭祀的な「ヒメ」の方だと考えられます。 つまり、天皇家の祭祀王は70~80年ほどは男性が就いていたのかもしれません。 そして倭国大乱中に祭祀王として即位したのが卑弥呼という訳です。 もちろん中国ではこんな制度は存在していないので、 祭祀王を国のトップとして勘違いしても違和感ないですよね?

しかしながら、卑弥呼が70~80年ぶりの女性祭祀王となったのが本当だとすれば、 当時の感覚では原点回帰みたいなものでしょうか? 各地で見られたかつての統治形態に戻ったわけですから。 そして、その英断が倭国大乱を終わらせるきっかけとなったのは事実です。 当時の日本も、想像以上に昔を重んじる考えが強かったのかもしれませんね。