天皇家のはじまり

今から2600年以上前、大和・橿原で神武天皇が即位して、日本が建国された────

これが日本神話での内容ですが、このサイトでは古代の天皇たちは国家レベルでの年齢詐称を行っていると考えています。 ですので、神武天皇が即位した時代は、後の天皇や出土品の変化などから、今から2000年ほど前の西暦50年頃としています。

なので、神武天皇が即位した宮跡と伝わる橿原神宮を掘れば、何か出て来るかもしれませんが、 そこは宮内庁がゴニョゴニョ────。

ただ、この橿原神宮も創建されたのが明治時代と結構新しい神社です。 伝承地として正しいのかも怪しいですし、発掘した場合でも何も出てこない可能性もあるんですよね。

神話で語られない天皇たちの陵墓

神武天皇は例外として、その後の第2代~第9代の天皇8人は、 日本神話で名前しか登場しない天皇です。 捏造?と考えてもいいのですが、 8人の天皇を先祖にもつ一族や、天皇の親戚も数多く登場しているので、 頭ごなしに否定することはナンセンスだと思われます。 そんな彼らの足跡を感じられる数少ないものが、古墳です。 神武天皇と彼ら8人に関する宮と古墳についても、日本神話には書かれています。 ただ、業績も何もわからない人の古墳だけを紹介しても面白くないので、 このサイトでは紹介しません。 要は、神武天皇を祀る橿原神宮周辺に、天皇たちの陵墓があるんだ~という認識で問題ありません!

考古遺跡はある?

初期の天皇が即位し、宮を置いたという橿原エリアには、 残念ながらこの時代の集落跡は見つかっていません。 この地域は江戸時代以降は普通に民家が集まるエリアだったので、 発掘調査を行いづらいのも理由の一つです。 ただ、このエリアからわかることは少ないですが、 地方ごとに見ていけば面白いことが見えてきます。

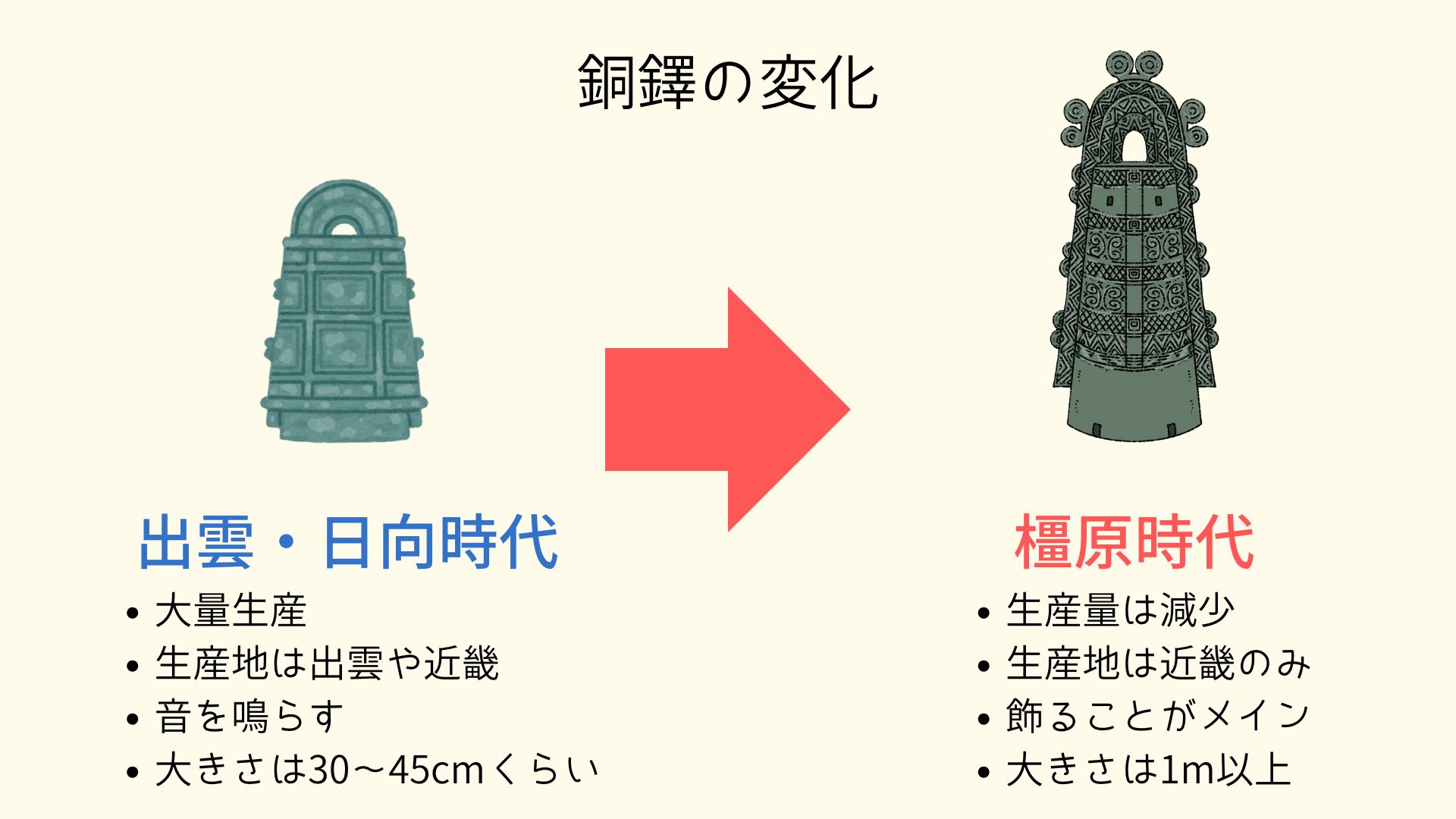

実は日本の弥生時代は、中期と後期で大きく様子が異なるんです。 中期(このサイトでの出雲・日向時代)では、西日本の各地で銅鐸などの青銅器が製造されているのですが、 後期(このサイトでの橿原時代)になると、青銅器は九州、四国、近畿でしか見られなくなります。 そう、古代日本の象徴的な地域である出雲から青銅器は消え、 代わりに近畿が青銅器の中心地となるんです! しかも巨大化します。

初期の天皇が実在したという証拠は残念ながらないですが、 天皇と呼ばれるような一大勢力が この時代の大和盆地に存在したことは、ほぼ間違いないでしょう。

そして銅鐸に関することでいえば、この時代の銅鐸は、 ほとんど壊された状態で出土しているんです。 何故なのかはわかりませんが、この後の時代に何かのヒントがあるかもしれません。

この後の時代というのは、 大和の地で天皇家が力を持ったことで、各地の勢力と衝突を生み、内乱へと発展してしまった時代です。 そう、有名な倭国大乱のはじまりです。