出雲神話に登場する高志(北陸)

北陸地方一帯はかつて、高志(こし/越)の国と呼ばれていました。 そしてこの高志の国は、出雲神話に地名が何度か登場する地域です。 具体的なストーリーや物語の舞台と言う訳ではないですが、 出雲の人々にとっても欠かせない地域の一つという訳です。

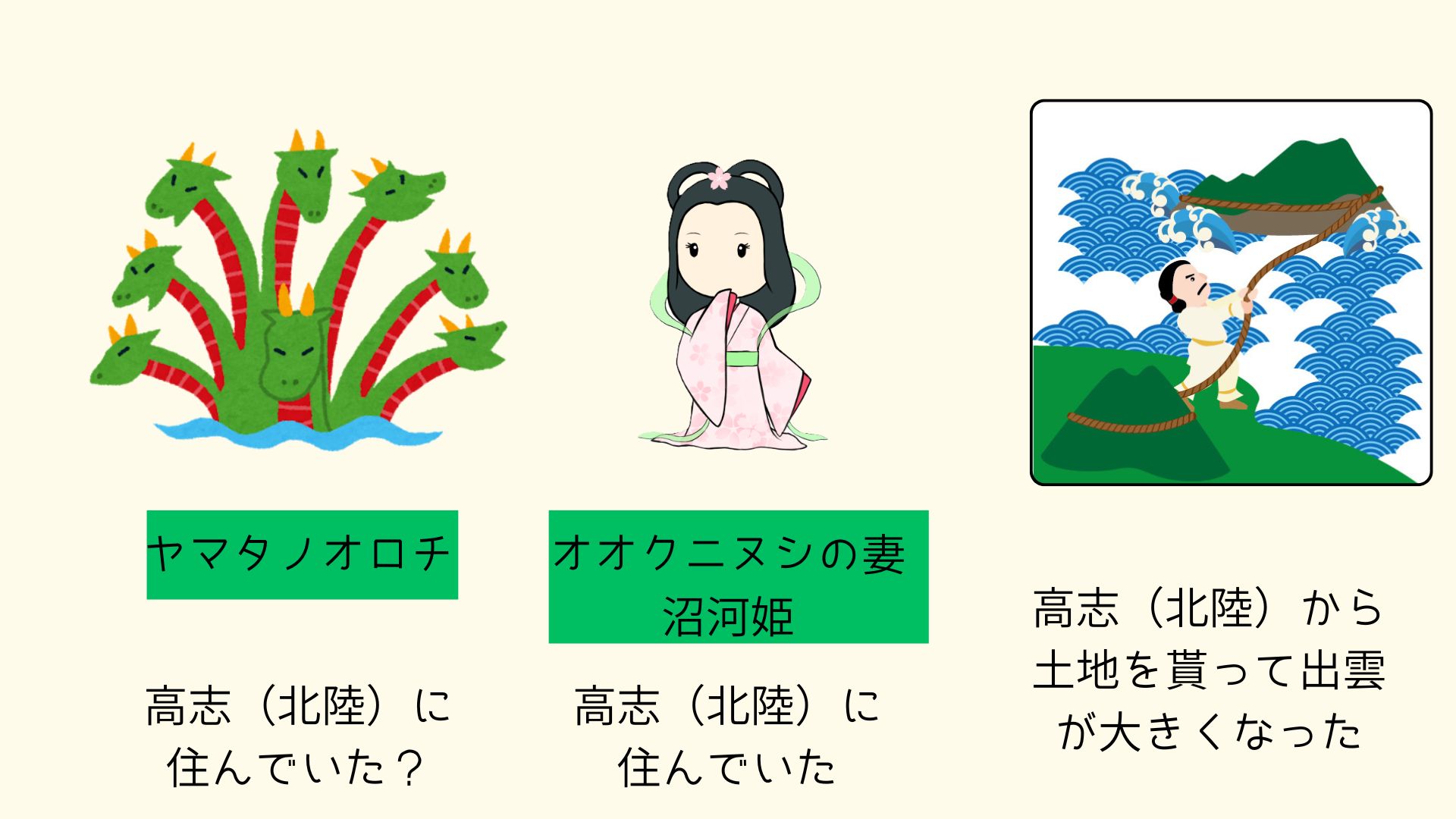

例えば、有名なヤマタノオロチ神話だと、 そのヤマタノオロチは高志から出雲にやってくると日本神話には書かれています。 ほかにも、オオクニヌシの結婚相手の一人は高志の沼河姫だったり、 出雲独自の神話にも、高志の国から土地をロープで引っ張ってきて、出雲の土地を広くしたという話も伝わっています。 登場するのは一瞬なのですが、何かと無視できない話ばかり。

詳しい神話の内容は

- ヤマタノオロチはこちら(『古事記』・『日本書紀』/ヤマタノオロチ)を、 より簡単に神話を見たい方はこちら(はじめての日本神話/ヤマタノオロチ)

- 沼河姫が一瞬登場する神話は、こちら(『古事記』・『日本書紀』/ヤマタノオロチ)

- 出雲独自の神話については、こちら(『古事記』・『日本書紀』/出雲国風土記)

にまとめていますので、興味のある方はどうぞ!

では次に、北陸地方に残る出雲との繋がりを示す痕跡を見ていきましょう!

神社からも見える出雲との繋がり

石川県の輪島市にある重蔵神社は、祀っている神様に大きな特徴がある神社です。

この神社の主祭神は、オオクニヌシの父親で、能登を平定したとされる天之冬衣神です。

彼は『古事記』だと名前しか出てこないのですが、この神社では功績も伝わっています。

北陸にも出雲の足跡がしっかりと残っている点からも、

深い繋がりがあったようですね。

国の石・ヒスイ

また、古代の北陸を語る上で欠かせないのが、ヒスイです! ヒスイ(翡翠)は、日本では5500年前の縄文時代から利用されていた石で、 2016年に日本の「国の石」とされました。 そう、縄文時代から古墳時代にかけて、日本人はヒスイを重宝してきました。 その証拠に、日本各地の縄文遺跡からは数多くのヒスイが出土しています。 そして、その中で最も数が多い産出地が、 新潟県の糸魚川流域から採れたヒスイです。 この糸魚川流域のヒスイは、古代日本での一大ブランドだったんです!

実は、神話に登場する沼河姫は糸魚川流域を治めていた姫なんです。 つまり、古代では一大ブランドだった糸魚川産のヒスイを管理していたのが沼河姫であり、 そのヒスイを出雲は手に入れようとしたのかもしれません。

ちなみに、ヒスイは古墳時代以降は全く利用されていなかったので、 遺跡から出土するヒスイがどこから来たのかは昭和までは謎だったんです。 それが、ある研究者が神話の内容から糸魚川周辺を調査したことで再発見されたという歴史があるんです。 まさに、神話が事実を語っているかもしれないという典型例ですよね~。

集落跡

そんなヒスイというブランドを持っていた古代の北陸では、 石川県羽咋市の吉崎・次場遺跡や、石川県小松市の八日市地方遺跡、新潟県柏崎市の下谷地遺跡などの 集落跡が、出雲・日向時代(弥生時代中期)の遺跡として発掘されています。 ただ、どの遺跡も古くからの神社がなかったり、神話の記述とも関連が薄いことから、 高志国の中心都市はまだ見つかっていないと考えてよさそうです。 そう、北陸の古代史はこれからという訳です!

まとめ

この時代の北陸の名残として、以下のものを紹介してきました。

- 神話で描かれない出来事を伝える重蔵神社

- 古代日本の一大ブランドだった糸魚川のヒスイ

- ただ、神話との関係が深い集落跡は見つかっていない

こんな感じで出雲と繋がっていた古代高志(北陸)ですが、 出雲で国譲りが行われてから、この地域は出雲からの移住者を受け入れる地域の一つとして機能することになります。